�@���H�̕~�n�̂Ȃ��ɂ́A�o�L���̏��L���҂����H�Ǘ��҂ȂǂɂȂ��Ă��Ȃ��y�n������܂��B�@���H�̓y�n�͓��H�@�Ŏ���������������邽�߁A���H�̓y�n�̏��L���������Ă���l�Ȃǂ��A�y�n�̈��n������ؗ��̎x���������߂���A�ʍs��W�����肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B

�k�ڎ��l

- ���H�~�n���L�n

- �@���H�~�n���L�n�Ƃ�

- �@���H�~�n���L�n������������

- �����̐���

- ���H�~�n���L�n�̎戵��

- �@���H�~�n���L�n�̌���

- �@���H�~�n���L�n�����邱�Ƃɂ�萶������

- �@���H�~�n���L�n�̐���

- ���H�~�n���L�n�̕����Ή�

- �@���H�~�n���L�n���W���ƂȂ����ꍇ�̑Ή�

- �@���H�̕~�n���w�M�I���ӎ҂ɓ�d���n���ꂽ�ꍇ

- �@���H�@�ɂ���ʖW�Q�̔r��

- �@���@��̖W�Q�r������

- ���H�~�n���L�n�������������@�@ �k�ڍ׃y�[�W�l

���H�~�n���L�n

���H�~�n���L�n�Ƃ�

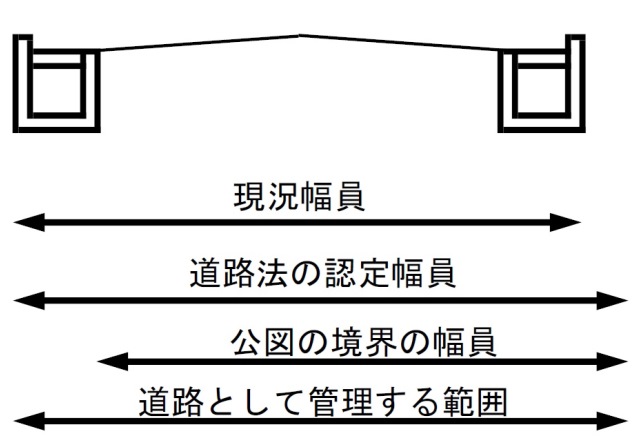

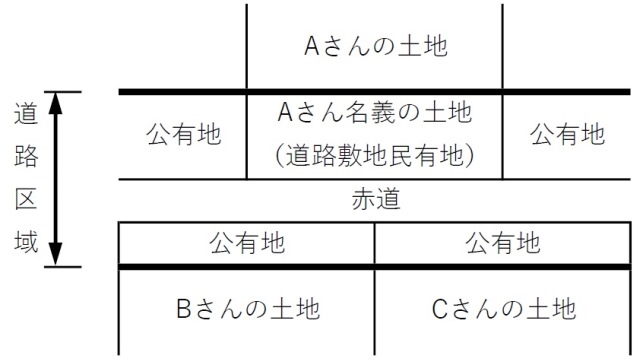

�@���H�̕~�n�͈̔͂Ƃ��ẮA����3������܂��B

- ���n�ɓ��H���E�W�A�ܑ��⑤�a�A�����⋫�Ȃǂ̓��H�̍\����������͈́@�i���������j

- ���H�Ǘ��҂���߂����H�̋���@�i���H�@�̔F�蕝���j

- ���H�Ƃ��ēo�L���ꂽ�y�n�@�i���}�̋��E�̕����j

���H�̕~�n�͈̔́i�f�ʐ}�j

�@�ߔN�A�V�݂��ꂽ��g�����ꂽ���H�́A����3����v���Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B�@��q��3�̓y�n�͈̔͂��قȂ�ꍇ�A���H�Ƃ��ĊǗ�����͈͂́A�����Ƃ��čł��L���͈͂ƂȂ�܂��B

�@�l�X�Ȏ���ŁA���������H�̓y�n�⓹�H�̋����̓y�n�ɓo�L���̏��L���҂����ɂ���y�n������܂��B�@���̓y�n�H�~�n���L�n�Ƃ��~���i�����݂�j�Ƃ����܂��B�@���H�~�n���L�n���܂߂āA���H�̓y�n�͓��H�@�̓K�p��������������������܂��B

���H�~�n���L�n������������

���H�~�n���L�n�̈��i���ʐ}�j

�@���H�́A�y�n�̏��L�����x���m��������A�V�����H�@�ɂ�铹�H�̊Ǘ�����������߂���O���炠��܂����B�@���H�����H�@�̓��H�Ƃ��ĔF�肳�ꂽ��A�Z���⓹�H�Ǘ��҂ɂ���ĉ��C�����Ƃ������j�I�Ȍo�܂̂Ȃ��ŁA���H�̎��ԂƏ��ޏ�̋L�ڂɖ����������邱�Ƃ����X�ɂ��Ă���܂����B

���H�Ɋւ���s���Y�o�L

�@���L�n�̏ꍇ�A�y�n�̔����������Ƃ��ɂ͕s���Y�o�L������`��������A�o�L�����邱�Ƃœy�n�̏��L�҂Ƃ��Ă̌���������Ƃ����@���̎d�g�݂�����܂��i�s���Y�o�L�@��36���A���@��177���j�B

�@���H�̕~�n�ɂ��Ă��s���Y�o�L�����Ȃ���Α�O�҂ɑR�ł��Ȃ��Ƃ������@��177���̋K�肪�K�p����邽�� 1) �A�s���Y�o�L�����Ă��Ȃ����H�̕~�n����O�҂ɓ]�������ƁA���̏��L���͑�O�҂Ɉڂ�܂��B

�@�������A���H�̕~�n�͑�O�҂��s���Y�o�L�����Ă����H�@�������̐����������邽�߂ɓ��H�̋��p�Ɏx�Ⴊ�����Ȃ����Ƃ�A�s���Y�o�L������@����̋`�����������ƂȂǂ���A��X�̐�����Ƃ��ɕs���Y�o�L�����Ă��Ȃ����Ƃ�����܂����B�@���݂́A���H�̕~�n���擾�����Ƃ��ɕs���Y�o�L������̂���ʓI�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃǂɂ�铹�H�̐����ƕs���Y�o�L

�@���݂ł��唼�̗ѓ���ꕔ�̎s�������Ȃǂł́A��v�ҕ��S�̊ϓ_����A�p�n�̔������s�킸�p�n�̊�t�����ׂđ������琮������Ƃ�����@���Ƃ��Ă��܂��B�@��O�́A�s�s�Ԃ����Ԋ������H��R���p�̓��H�Ȃǂł͗p�n�������s���Ă��܂������A�n��̗��ւ̂��߂̓��H�ł͗p�n�̊�t���Đ��������@���L���g���Ă��܂����B

�@�p�n�̊�t���đ���ꂽ���H�̒��ɂ́A����n��A�̔[�����ۊǂ���Ă��ēy�n�̏��L�������H�Ǘ��҂Ɉڂ��Ă��邱�Ƃ��m���ł�����̂́A�s���Y�̓o�L���s���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B

�s���Y�o�L������ȏꍇ

�@���̂悤�ȂƂ��ɂ́A�s���Y�o�L�����������A�o�L�ɑ���Ȏ�Ԃ��p��������܂��B

- �y�n�̌����ƌ��}����v���Ă��Ȃ�������A���L�n���m�̋��E��肪�ł��Ȃ����߁A���M���ł��Ȃ�

- �L��ȎR�тȂǗאڒn�������A���E�̉��ɑ���Ȏ�Ԃ�������

- ���}�������ł���

- �y�n�̏��L�҂₻�̑����l���������āA�A���̎��Ȃ��l�Ȃǂ�����

- �y�n�̒�������L���ȊO�̌����̖������ł��Ȃ�

�@���̂悤�ȏ̒��ŁA�ЊQ�����Ȃǂً̋}���̍����H�����s�����߂ɗp�n�擾���}������A�����̐����v�]�ɉ����邽�߂ɓo�L��������ɂ��Ă����Ƃ������������܂� 2) 3) 4) �B

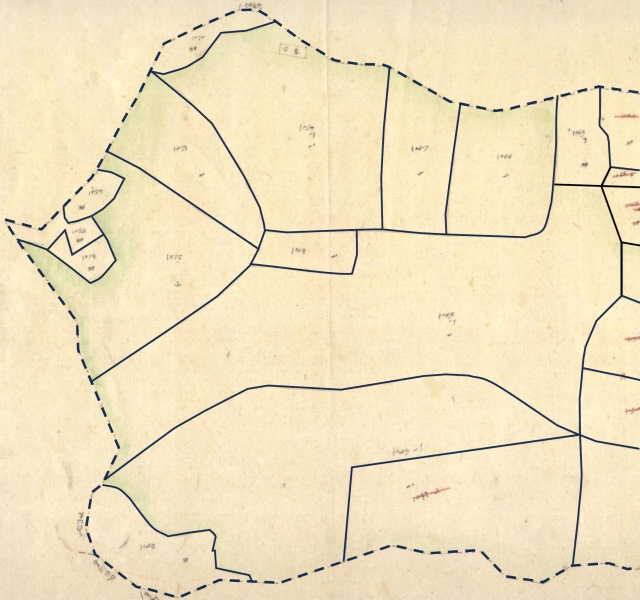

���H�����M����Ă��Ȃ��R�т̌��}�i���T�C�g�ʼn��H�j

�n�В����ɂ�蓹�H�����M�o�L���ꂽ�n�А}

�}�\�o�T�l���y��ʏ� �n�В����E�s�s�Đ��X���{�����E���̑� 19���I�̈�Y�i�����N��j

�����g�p�������œ��H�ɂȂ��Ă���ꍇ

�@���H�̐�����@�Ƃ��āA���̂悤�ɁA���H�p�n�̌����҂��疳���g�p�����ē��H�@�����H����ɂ����@������܂��B�@�y�n�̖����g�p�����͓o�L��ɂ͔��f����܂��A���H�Ǘ��҂ɂ��̓y�n�̏��L��������܂��A���H�@�������̐����ɂ���ē��H�Ƃ��ĊǗ��ł��܂��B

- �n��̊��K��Z���̗v�]�ȂǂŁA���H������Ƃ��ɗp�n�̊�t�ł͂Ȃ��H���������Ő��������B

- �g���l����Ƃ��ɍB���͗p�n���������A�g���l�����͋敪�n�㌠��ݒ肹���ɖ����g�p�����ɂ�����B

- ���z��@�ɂ��Z�b�g�o�b�N�������H�̕�������蕔��p�n�̊�t�ł͂Ȃ������g�p�����ɂ�萮�������B

���ꌧ�̎���

�@���ꌧ�ł͕č���̉��Ɍ����̎擾�Ȃ��ɓ��H�ƂȂ����y�n�����邽�߁A���̓y�n�̔������i�߂��Ă��āA���̒n��Ƃ͈قȂ�ɂ���܂� 5) 6) �B

�@1)�@�����V��A�����c�����@�A�V�ŁA�L��t�A1985�AP.183

�@2)�@���ɕ⏕���ƂɌW�铹�H�p�n�擾�̎���������K�ɍs���悤���P�����������i����7�N�x���Z�����A��v�����@�j

�@3)�@���Z���ʈψ���i����29�N11��15�������R���j��c�^�i�R�����c���j

�@4)�@����18�N ��320��s�c�����i�J�Ó�:2006/06/16) �i���m���썑�s�c���j

�@5)�@��㊌��ɂ����関�������H�p�n�i�גn�j�Ɋւ��鎿���ӏ��A���ُ��i�Q�c�@�j

�@6)�@���������H�p�n�擾���ƂƂ��i���ꌧ���j

�����̐���

�@���H�͐����ɕs���ȃC���t���ŁA�����̏Z���������Ŏg�p������̂ł��邱�Ƃ���A���̌��p���W�����Ȃ��悤�@���ɓ��ʂ̒�߂�����܂��B�@���H�@�́w���H���\������~�n�A�x�ǂ��̑��̕����ɂ��ẮA�������s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�A���A���L�����ړ]���A���͒����ݒ肵�A�Ⴕ���͈ړ]���邱�Ƃ�W���Ȃ��B�x�ƒ�߂Ă��܂��i���H�@ ��4���j�B

�@�����́A�����K�@�����p���J�n���ꂽ���H�̋��Ő�������܂��B�@�w�����K�@�Ɂx�Ƃ́A���p�J�n���ꂽ���_�Ŏ��̂悤�ȉ��炩�̌����Ă���ꍇ���Ӗ����܂��B

- ���H�̕~�n���擾����o�L����Ă���B

- �o�L�͂���Ă��Ȃ����̂́A��t�Ȃǂɂ�蓹�H�̕~�n���擾����Ă���B

- �y�n�̏��L�҂���g�p�����Ă���B

�@��U�A�K�@�ɋ��p���J�n���ꓹ�H�Ƃ��Ďg�p���J�n�����ƁA���p�����Ƃ��Ă��̓y�n�ɓ��H�@�̎����̐�����������܂��B

�@���p���J�n���ꂽ���H�̓y�n�̏��L�����擾�����l�́A�������������ꂽ�y�n�̏��L�����ɂ����܂���B�@���H�Ǘ��҂��o�L�����Ȃ��Ԃɓo�L�����ē��H�̕~�n�̏��L�����擾�����l��A���H�Ƃ��Ă̎g�p����������Ă��铹�H�̕~�n�̏��L�����擾�����l���A���H�Ǘ��҂ɓy�n�̔������⑹�Q�����A���ؗ��̎x���������߂���A�ʍs��W�����肷�邱�Ƃ͂ł��܂����i���o�L�̓��H�~�n����O�҂ɔ��p���ꂽ�����j�B

�@���������H�̋�������肳��y�n�̌������擾���ꂽ�Ƃ����琧������܂��i���H�@��91���2���j�B�@���H�̋��p���p�~���ꂽ�蓹�H��悩��O�ꂽ��A�s�p�����̊Ǘ����Ԃ��I������Ƃ��Ɏ����̐������O��܂��i���H�@��92���2���j�B�@���H�̘H���̎w���F�肪�����O�ɐݒu����Ă������p�H�앨�́A�����̐����̗�O�ƂȂ�܂��i���H�@��20���A���H�@��98���j�B

���o�L�̓��H�~�n����O�҂ɔ��p���ꂽ�����@�i�ō��ٔ����a44�N12��4���j

���@�����̊T�v

�@�]�O�̏��L�҂��瓹�H�~�n�̑��^���A���H�@����̓��H�Ƃ��ēK�@�ɋ��p�̊J�n������Ă������̂́A�o�L������Ă��Ȃ������y�n�̏��L�����擾���o�L��������O�҂��A���H�Ǘ��҂ɓy�n�̕s�@�苒�ɂ�鑹�Q���������߂��B

���@�����̗v�|

�@���l�̓y�n�ɂ��ĉ���̌������擾���邱�ƂȂ����p���J�n���邱�Ƃ͋�����Ȃ����A�����K�@�ɋ��p���J�n����A���H�Ƃ��Ďg�p���J�n���ꂽ�ȏ�A���H�@����̐�������������B�@���̐����́A���Y���H�~�n�����̗p�ɋ�����ꂽ���ʔ���������̂ŁA���Y���H�̔p�~���Ȃ���Ȃ�������A�~�n���L���ɉ�����ꂽ�����͏��ł�����̂ł͂Ȃ��B

�@���̌�ɓ��Y�~�n�̏��L�����擾���o�L���o����O�҂́A��L�̐����̉��������Ԃɂ�����y�n���L�����擾����ɂ����Ȃ��̂ŁA���H�Ǘ��҂ɑ����̎g�p���v���̍s�g���W�����Ă��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��đ��Q���������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ� 1) �B

�@1)�@�ō��ٔ����a44�N12��4���i�ٔ����ٔ������j

���H�~�n���L�n�̎戵��

���H�~�n���L�n�̌���

�@���H�~�n���L�n�́A���L�̂悤�ɑ�ʂɑ��݂��Ă��܂��B

- �Ȗ،��ł͕���16�N�x�i2004�j��13,872�M�̖��o�L�M������A���o�L���i�߂����ʁA����27�N�x�i2015�j�ɂ�9,660�M�ɂȂ�܂��� 1) �B

- ��ʌ��ł͌��y���������ǂ̓��H�~�n���̖��o�L�y�n����4,300�M�������Ƃ���A����18�`27�N�x�i2006�`2015�j��2,350�M�̏��������A����27�N9�������݂�1,983�M���c�����Ă��܂� 2) �B

- ���ł͓��H��͐�̗p�ɋ�����Ă��関�o�L�̓y�n������12�N�i2000�j����12,966�M����A���̂���3,190�M������22�N�x�i2010�j���܂łɏ�������Ă��܂� 4) �B

- ��t���s��s�ł́A���o�L���H�̓y�n������24�N�i2012�j9�������_�Ŗ�1,400�M����܂��� 9) �B

- ���m���썑�s�ł́A���o�L���H�̓y�n������18�N�i2006�j���݂�22,804�M�c���Ă��܂��� 10) �B

���H�~�n���L�n�����邱�Ƃɂ�萶������

�@���H�~�n���L�n�ɂ͓��H�@��4���̎����̐����������邽�߁A���H�Ǘ���̎x�Ⴊ�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂��A���̂悤�Ȗ�肪�����邱�Ƃ�����܂� 1) 4) 11) �B

- �y�n�̏��L���̑�O�ґR�v���Ɍ����A���Y�Ǘ��̖ʂ���s�K�ł����B

- ���Ԃ����ɂꑊ���̔�����]���A������̐V���Ȍ����̐ݒ�Ȃǂɂ�菈������������B

- ���H�~�n���L�n�̖��`�l�ɌŒ莑�Y�ł�s�s�v��ł��������Ă��邱�Ƃ������B

�i���`�l���s�����̌Œ莑�Y�ŕ��ǂɐ\��������Δ�ېłƂȂ�B�@�n���Ŗ@��348���2����5���A��702����2��2���j - ���H�~���L�n�̉����̓y�n�́A���H�̋��ɂ͐ڂ��Ă���̂̓��H�̕~�n�ɂ͐ڂ��Ă��Ȃ��y�n�ɂȂ�A���H�Ǘ��҂Ƃ̋��E�m�肪�ł��Ȃ��B

- ���H�~�n���L�n��ʂ��Đ����Ȃǂ��������ސl���A���H�g�p���𐿋������Ȃǂ̃g���u�����������邱�Ƃ������B

���H�~�n���L�n�̐���

�@�n��ɂ�蓹�H�~�n���L�n���������o�܂��Ⴆ�A���ނ̕ۊǏ��Z���̌����ӎ����Ⴂ�܂��B�@���̂��߁A���H�~�n���L�n�̖��`�l����₢���킹���������Ƃ��̂ݑΉ����铹�H�Ǘ��҂�����A�\�Z�Ɛl����[�u���ē��H�~�n���L�n�̐��������Ă��铹�H�Ǘ��҂�����܂��B

�@���H�~�n���L�n�̐����ɐϋɓI�ȓ��H�Ǘ��҂ł����Ă��A�����I�Ȏ��Ƃ̎��s�̂��߂Ɏ��̂悤�ȓy�n�̐����͐摗�肵�Ă��邱�Ƃ�����܂� 3) 4) 7) �B

- �n�}��������葪�ʂ����邱�Ƃ�����ȓy�n

- �y�n�̏��݂⋫�E�̓��肪����ȓy�n

- �������ő����̌����҂����݂���y�n

- ���݂��Ȃ��@�l���`�̓y�n

- �����擾���咣�ł���\�������関�o�L�ƂȂ���20�N�܂���10�N����y�n

- �߂������A�n�В������搮���̊��n���������s���o�L�����\��������y�n

- ���Y�����Ⴍ�A�K�v�Ȏ�Ԃ��p�������y�n

- �P�ӂ̑�O�҂ɓ]������Ă���y�n

�@���H�~�n���L�n�̐����ɕK�v�Ȑl����\�Z���[�u����Ă��铹�H�Ǘ��҂̂Ȃ��ɂ́A���̂悤�ȕ���œ��H�~�n���L�n�H�Ǘ��҂Ɋ�t����悤�ɋ��߂Ă�Ƃ��낪����܂� 3) 5) 6) 8) �B

- �o�L����Ă��Ȃ��o�܂ׂāA�ʂɊ�t��������B

- ���M�o�L�ɕK�v�ȑ��ʐ}���쐬����B

- �����l�����i�ːЕ듙�̎��W�A�����l�n���}�̍쐬���j���s���B

- �����ɂ�錠���ړ]�̓o�L������B

- �o�L�ɕK�v�ȏ��ނ��o�����l��A������̌����������l�ȂǂɎӋ����x�����B

�@����ꂽ���H�Ǘ��҂ɂȂ�܂����A���̗v���ɊY�����铹�H�~�n���L�n�������̂�����������鐧�x��݂��Ă���ꍇ������܂��B

�@1)�@��13�� �p�n ��7�� ���o�L���i�Ȗ،��y�؎j�j

�@2)�@���o�L�y�n�������i���Ɣ��i��ʌ��\�Z���ϒ����j

�@3)�@���o�L�y�n���������v���i��ʌ����y�������E�s�s�������p�n�����戵�v�j�j

�@4)�@����23�N�x��O���č��̌��ʕ�(8)���o�L�y�n�ɂ����i�����j

�@5)�@�ߔN�x���o�L���ɂ����i�����j

�@6)�@���o�L���i�O�d�����j

�@7)�@����22�N�x�\�Z �o�L���i�����i���挧���j

�@8)�@���o�L���H���������i�Ȗ،��F�s�{�s�����j

�@9)�@��c�^ (2014�N2�� ��12���� 2014�N3��20��)�i��t���s��s�c���j

�@10)�@�c��c���^�i����18�N ��320��s�c�����j�i���m���썑�s�c���j

�@11)�@���H�����L�n�Ɋւ�����k��@�A�A�A�B�A�C�i���{�y�n�Ɖ������m��A�������j

���H�~�n���L�n�̕����Ή�

���H�~�n���L�n���W���ƂȂ����ꍇ�̑Ή�

�@�����K�@�ɋ��p���J�n���ꂽ���H�̓y�n�̏��L�����W���ɂȂ����Ƃ��́A���ɓ��H�Ǘ��҈ȊO�̐l�ɏ��L��������Ƃ������_�Ɏ������Ƃ��Ă��A���̐l�͓��H�@�Ŏ������������ꂽ�y�n�̏��L�҂ɂȂ�ƂƂ��ɁA���ɏ����A���̓��H�����p���p�~���ꂽ�Ƃ��ɓy�n�̏��L�����s�g�ł���悤�ɂȂ�ɉ߂��܂���B�@�w���L�����ړ]���A���͒����ݒ肵�A�Ⴕ���͈ړ]���邱�Ɓx�ȊO�̎����̍s�g����������Ă��邽�߁A���H�~�n�̖��n����y�n�̔������A���Q�����A���ؗ��̎x���������߂邱�Ƃ��ł��܂���B

�@���̂��߁A���H�~�n���L�n������������̂ɑ��āA�W���ɂȂ邱�Ƃ͌����Ă��܂��B

�@�������A���ɂ��s������������A�W���ɂȂ����Ƃ��̑Ή����s�\�����ƁA�Z���̍��Y�ł��铹�H�̓y�n�̏��L��������ꂽ��A�s�p�Ȏx�o���s�����ƂɂȂ�����A��ʂ̌�ʂɎx�Ⴊ�����邱�Ƃ����肦�܂��B�@�W���ɂȂ����Ƃ��́A���H������Ă�������̐�����@�����݂Ƃ͈قȂ邱�Ƃ܂��āA�o�܂��ڂ������ׂđΉ�����K�v������܂��B

�@�n��ɏڂ������ɕ����ƁA���̓��H���ǂ̂悤�ɐ������ꂽ�̂������邱�Ƃ��悭����܂��B�@���̂��߁A�W���ƂȂ����Ƃ��ɓ��H�Ǘ��҂��s�������Ƃ��ẮA���H�ƂȂ����o�܂��������ނ�T�����Ƃ����C���ƂȂ�܂��B�@�Ⴆ�Ύ��̂悤�Ȏ咣���ł��鏑�ނ�T�����Ƃ��l�����܂��B

- �y�n�̏��L�������H�Ǘ��҂ɂ��邱�Ƃ��A�ߋ��̋L�^��T�Ŏ����B

- �K�@�ɓ��H�̋��p���J�n���ꂽ���Ƃ��A�ߋ��̋L�^��T�Ŏ����B

- ���M��Œ莑�Y�ł̖Ƒd�Ȃǂɂ�蓹�H�~�Ƃ��Ē���Ă����Ɛ��@����邱�Ƃ������B

- ���N�ɂ킽�蓹�H�̕~�n�̖��`�l����̐\���o��������L���p�����Ă������Ƃ��玞���擾���咣����B

- ���@�̖W�Q�r�������Œʍs���m�ۂ���B

- ���H�����̎Љ���������Ƃ������A�y�n�̖����n�����������p�ƂȂ邱�Ƃ��咣����B

��ʌ������L���m�F���������@�i�a���A�������ܒn�z�J�x������16�N12��13���j

���@�����̊T�v

�@�������a31�N�i1956�j12��25���ɔ�������������p�n���o�L����Ă��Ȃ��������߁A���`�l���y�n���L���m�F�����̑i������N���ꂽ�B

���@�����̌o��

�@���H�Ǘ��҂ɔ����_���ꂽ�؋����ނ��Ȃ����߁A���a54�N�i1979�j�ɏ��a31�N12��25���̓y�n�����ɂ�鏊�L���ړ]�o�L���������ʌ����Ƃ��镪�M�o�L���s�������ƂȂǂ����������A���R�͂����s�\���Ƃ��A����������x����ꂽ�Ƃ������Ƃ͋^�킵���Ɣ��f�����B

�@���H�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�ȍ~20�N�Ԑ�L���Ă��邱�Ƃ��玞���擾���咣�������A���R�͌Œ莑�Y�ł̉ېł��R�c���ꂽ�ۂɕ��u���Ă������ƂȂǂ���F�߂Ȃ����� 1) �B

�@���͑��R������s���Ƃ��čT�i�������A�a������ 2) �B

�@1)�@����17�N2�� �\�Z���ʈψ��� 3��7���i��ʌ��c���j

�@2)�@����17�N9�� ���� 10��14���i�@�V�@�j

���H�̕~�n���w�M�I���ӎ҂ɓ�d���n���ꂽ�ꍇ

�@���H�̋��p�J�n�̎葱���̑O�ɓ��H�̕~�n����d���n����A�s���Y�o�L�𗝗R�Ɍ����̎咣������邱�Ƃ�����܂��i���@ ��177���j�B�@��d���n�����ꂽ�l���w�M�I���ӎ҂ł���ꍇ�́A�s���Y�o�L�𗝗R�ɓ��H�Ǘ��҂ɑR���邱�Ƃ͂ł��܂����i�w�M�I���ӎ҂���̓]���҂Ɩ��@177���̑�O���j�B

�w�M�I���ӎ҂���̓]���҂Ɩ��@177���̑�O���@�i�ō��ٔ�����8�N10��29���j

���@�����̊T�v

�@���a30�N�i1955�j�Ɏs�������o�H�邽�ߏ��L�҂�A����{���y�n���������A��Ⴂ�œo�L������Ȃ������B�@�s�͏��a44�N�i1969�j�ɑ��a��ܑ��Ȃǂ����Ďs���Ƃ��Ĉ�ʎs���̒ʍs�̗p�ɋ������B�@�����A���H���̌���⋟�p�̊J�n�����������͂Ȃ��A�葱���͏��a58�N�i1983�j�ɂ��ꂽ�B

�@�{���y�n�͏��a57�N�i1982�j��A����B�ɁA���a60�N�i1985�j��B����C�ɔ���n����AC�͖{���y�n���s���ł͂Ȃ��|���咣���Ė{���y�n��Ƀv���n�u������o���P�[�h��ݒu�����B

�@�s�́AC�ɑ��ď��L���Ɋ�Â����L���ړ]�o�L�葱�����A���L�����͓��H�Ǘ����Ɋ�Â��v���n�u������o���P�[�h�̓P�������߂��B

���@�����̗v�|

�@B�́A�{���y�n���s���~�n�Ƃ��Ĉ�ʎs���̒ʍs�̗p�ɋ�����Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�s���{���y�n�̏��L���ړ]�o�L���o�R���Ă��Ȃ����Ƃ���݂Ƃ��āA�s���ȗ�����ړI�Ŗ{���y�n���擾���悤�Ƃ������̂Ƃ������Ƃ��ł��A�s�̓o�L�̌�㞂��咣���邱�Ƃ��ł��Ȃ�������w�M�I���ӎ҂ɓ�����B

�@B���w�M�I���ӎ҂ł��邽�߁A�s�����a58�N�i1983�j�ɂ������H���̌���⋟�p�̊J�n�́A�{���y�n�ɂ��������擾���Ȃ��ł������̂Ƃ������Ƃ͂ł����A�{���y�n�͎s���Ƃ��ēK�@�ɋ��p�̊J�n�����ꂽ�B

�@���̌�C���{���y�n���擾���A�s���o�L����������C�ɏ��L���擾��R�ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��AC�͓��H�~�n�Ƃ��ē��H�@����̐�����������ꂽ���̂��擾�����ɂ����Ȃ�����A�s�͓��H�Ǘ��҂Ƃ��Ă̖{���y�n�̊Ǘ����Ɋ�Â��{���y�n���s���̕~�n�ł��邱�Ƃ̊m�F�����߂�ƂƂ��ɁA�{���y�n���C���ݒu�����v���n�u������o���P�[�h�̓P�������߂邱�Ƃ��ł��� 1) 2) �B

�@1)�@�ō��ٔ�����8�N10��29���i�ٔ����ٔ������j

�@2)�@�����p����̕s�@�苒�҂̔r�� 2(1) �Ŕ�����8�N10��29�����W50��9��2506���i�y�䗃�A������w�@�ȑ�w�@���[���r���[�A9��88-119�� 2014�N�j

���H�@�ɂ���ʖW�Q�̔r��

�@���H�Ǘ��҂��������擾���Ă��邱�Ƃ��\���ɏؖ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����H�~�̕����ɂ��āA���L�����咣����҂��A��ʂ�W�Q���邱�Ƃ�����܂��B�@���H�@�ł́A���H�ɂ�����֎~�s���i���H�@��43���j���s���A���ꂪ�p�����Ă���Ƃ��ɂ��ē����i���H�@��71���j���s���܂��B

�@����ł����������Ȃ��Ƃ��́A�s���㎷�s�i�s���㎷�s�@ ��2���j���s���Č�ʂ��m�ۂ��܂��B�@�K�v�ɉ����ČY�@��124���̉����W���߂Ƃ��č������邱�Ƃ�����܂��i�Y�@ ��124���j�B

�Y�@�̉����W�Q�߂͎��L�n�ł��闤�H�ɂ��K�p�����Ƃ��������@�i�ō��ٔ����a32�N9��18���j

���@�ٔ��v�|

�@�Y�@��124���1���ɂ������H�Ƃ́A���O�̉����̗p�ɋ������闤��̒ʘH���w�̂��A���̒ʘH�~�n���L�������l�ɑ����邩����Ȃ� 1) �B

�@1)�@�ō��ٔ����a32�N9��18���i�ٔ����ٔ������j

���@��̖W�Q�r������

�@��ʂɎx����y�ڂ���̂���s�ׂ��Z���ԂɌJ��Ԃ����悤�ȂƂ��ɁA���H�@�̊ē������őΉ�����ɂ͌��E������܂��B

�@���炩���ߖW�Q�̗\�h�𐿋������i�Ƃ��āA���H���L���Ă��邱�Ƃ������ɁA��L�i���Ƃ������L���ɑ���W�Q�̔r����\�h���𐿋�������@������܂��i���@ ��180���A���@ ��197�`202���j�B�@���H�Ǘ��҂����H��K�ɊǗ��������I�Ɏx�z���Ă���Ƃ��́A���H�@��̓��H�Ǘ����̗L���ɂ�����炸�A���H�̕~�n�ɂ��Đ�L����L����Ɣ�������Ă��܂��i���H����ʌ�ʂ̗p�ɋ����邽�߂ɊǗ����Ă���n�������c�̂����Y���H���\������~�n�ɂ��Đ�L����L����Ƃ��ꂽ�����j�B

���H����ʌ�ʂ̗p�ɋ����邽�߂ɊǗ����Ă���n�������c�̂����Y���H���\������~�n�ɂ��Đ�L����L����Ƃ��ꂽ�����@�i�ō��ٔ�����18�N2��21���j

���@�����̊T�v

�@���͖���33�N�i1900�j�ɖ{���y�n�̊��ē��H���J�݂����p�������A�y�n�̓o�L�葱�����Ă��Ȃ������B�@�s�͏��a42�N�i1967�j�ɍ����瓹�H�~�̖����݂��t�����A���H�Ǘ��҂Ƃ��ē��H�䒠�̒�����ۊǁA���H�̈ێ��C�U�A��p�̋��A��ʖW�Q�s�ׂɑ���ē�����s���㎷�s���s���Ă����B

�@Y��͕���4�N�i1992�j�ɖ{���y�n���ēo�L�����A�s�ɖ{���y�n�̎����ł̔�����֒n�̒����߁A�s�����ۂ����Ƃ���A����5�N�i1993�j����9�N�i1997�j�ɂ����Ēf���I�Ɍ�ʂ�W�Q������A�W�Q���邩�̂悤�ȑԓx���������B

�@�s��Y��ɑ��āA��L�Ɋ�Â��Đ�L�̖W�Q�̗\�h�����߂��B

���@�����̗v�|

�@�n�������c�̂��A���H����ʌ�ʂ̗p�ɋ����邽�߂ɊǗ����Ă���A���̊Ǘ��̓��e�A�ԗl�ɂ��A�Љ�ʔO��A���Y���H�����Y�n�������c�̂̎����I�x�z�ɑ�������̂Ƃ����ׂ��q�ϓI�W�ɂ���ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���Y�n�������c�̂́A���H�@��̓��H�Ǘ�����L���邩�ۂ��ɂ�����炸�A���Y���H���\������~�n�ɂ��Đ�L����L���� 1) 2) 3) �B

�@1)�@�ō��ٔ�����18�N2��21���i�ٔ����ٔ������j

�@2)�@�i����Љ� ���H����ʌ�ʂ̗p�ɋ����邽�߂ɊǗ����Ă���n�������c�̂����Y���H���\������~�n�ɂ��Đ�L����L����Ƃ��ꂽ�����i���H�s���Z�~�i�[ 2007.7�j

�@3)�@�����p����̕s�@�苒�҂̔r�� 2(2) �Ŕ�����18�N2��21�����W60��2��508���i�y�䗃�A������w�@�ȑ�w�@���[���r���[�A9��88-119�� 2014�N�j

�@4)�@������������13�N10��30���i�ٔ����ٔ������j