道路の供用の開始とは、形態を備えた道路を一般交通の用に供する旨を意思表示する行政行為で、供用が開始されると道路法の規定が全面的に適用されます。

自動車専用道路、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路を指定して、車両等の通行を制限することができます。

道路の供用の開始

道路の供用の開始とは

道路の供用の開始とは、形態を備えた道路を一般交通の用に供する旨を意思表示する行政行為で、供用が開始されると道路法の規定が全面的に適用されます。 供用を開始するためには、次のようになっていることが必要です 1) 。

- 道路の敷地について、道路管理者が所有権や使用権などの権原を取得していること

- 道路としての物的施設が一般交通の用に供して差し支えない程度に備わっていること

道路の供用の開始の手続

道路の供用を開始しようとするときは、様式は定められていませんが、次の事項を公示するとともに、国道や都道府県道は縮尺1/50,000程度、市町村道は縮尺1/10,000程度の図面を縦覧します(道路法 第18条、道路法施行規則 第3条)。

- 路線名

- 供用開始の区間

- 供用開始の期日

- 区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間

1) 道路法令研究会編著、改訂6版 道路法解説、大成出版社、2023、P.150

供用開始の告示の例 (国土交通省)

○関東地方整備局告示第七十五号

次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。

その関係図面は、令和元年十一月一日から二週間一般の縦覧に供する。

令和元年十一月一日 関東地方整備局長 石原 康弘

路線名 二百四十六号

供用開始の区間 東京都渋谷区桜丘町一〇七番八から同区桜丘町一〇七番七まで

図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局東京国道事務所

供用開始の期日 令和元年十一月三日

出典〕官報

供用開始の告示の例 (東京都)

●東京都告示第六百七十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次の都道の供用を開始する。

その関係図面は、令和元年十一月一日から起算して二週間東京都建設局道路管理部において一般の縦覧に供する。

令和元年十一月一日

東京都知事 小池 百合子

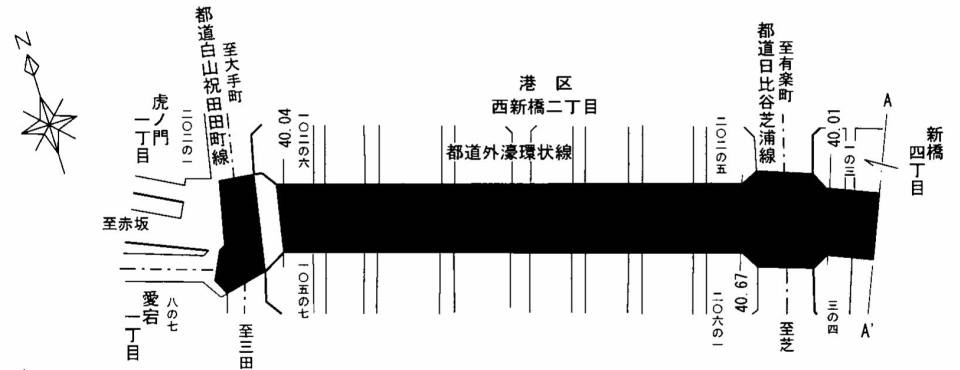

一 路線名 外濠環状

二 供用開始の区間 港区愛宕一丁目八番七地先から同区新橋四丁目四番五地先まで

三 供用開始の概要 別図表示のとおり

四 供用開始の期日 令和元年十一月一日

別図(略)

(別図の添付は東京都独自の取り組み)

- 参考 現地の概況

専用道路の指定

自動車専用道路の指定

道路管理者は、まだ供用の開始がない道路を、自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定することができます。 道路法には自動車専用道路の規定があり、指定の要件や、指定や解除の手続、交差の方式、連結の制限、出入制限などが定められています(道路法 第3章第6節 自動車専用道路、旧:第5節、道路法施行規則 第4条の13、道路法施行令 第35条)。

自動車専用道路の指定が行われると、自動車による以外の方法によってみだりに通行することができなくなります(道路法 第48条の11)。

なお、高速自動車国道は自動車の高速交通の用に供される道路のため(高速自動車国道法 第4条)、自動車専用道路の指定は必要としません。

自転車専用道路等の指定

自転車専用道路等

道路構造令に自転車専用道路等の構造が定められています。 道路管理者はまだ供用の開始がない道路で、それに従って建設した道路や道路の部分を、自転車専用道路等に指定して自転車等以外の通行を制限することができます(道路法 第7節 自転車専用道路等、旧:第6節)。

| 道路の種類 | 自転車専用道路 | 自転車歩行者専用道路 | 歩行者専用道路 |

|---|---|---|---|

| 構造の例 | 幅員は3m以上 | 幅員は4m以上 | 幅員は2m以上 |

| 指定の根拠 | 道路法 第48条の13第1項 | 道路法 第48条の13第2項 | 道路法 第48条の13第3項 |

| 規制標識 |

自転車専用 |

自転車及び歩行者専用 |

歩行者専用 |

- 自転車専用道路等の構造(道路構造令 第39条、第40条)

- 自転車道等の設計基準について(昭和49年3月5日 都市局長・道路局長通達)

- 日本道路協会、自転車道等の設計基準解説、1974年10月

- 自転車専用道路等の指定等(道路法 第7節 自転車専用道路等)

- 自動車専用道路の指定等の公示(道路法施行規則 第4条の14)

道路全体の指定

都道253号保谷狭山自然公園自転車道線

(多摩湖自転車歩行者道、東京都小平市)

写真出典〕当サイト撮影(R1.9)

道路全体を指定する場合とは、いわゆるサイクリングロードのような自転車道等のみで単独の路線になるものです。 鉄道の廃線敷を転用したり、河川敷の一部を利用したり、都市内の河川に蓋をして設けられるものが多いようです。

自転車専用道路等を都道府県道として認定する場合の要件は、「都道府県道の路線認定基準について(平成6年6月30日道政発第33号、道路法令総覧に収録あり)」にあります。

道路法の自転車専用道路等ではない道路であっても、例えば、公安委員会が二輪の自転車以外の車両と歩行者の通行を禁止する交通規制をしたときなどは、自転車専用の道路になります。

道路の部分の指定

道路の部分を指定する場合は、緑石線又はさく、その他これに類する工作物により、他の部分と構造的に分離されていることが必要です。 道路に接する廃線敷を利用したり、拡幅した部分に設ける場合がありますが、事例は多くはありません。

多くの道路で車道の各側にある「自転車道」や「歩道」は、道路の横断構成のなかで専ら自転車や歩行者の通行の用に供するために設けられたもので、道路法の自転車専用道路等ではありません(道路構造令 第2条第2項、道路交通法 第2条第1項第3号の3)。