道路管理者は道路法の規定によって道路を管理する者です。

道路管理者の権限の代行や委任を受けて実際に道路管理を行っている者がいる場合があり、その代行する範囲も様々です。 災害復旧や地方分権の観点から代行等の制度が拡充されています。

道路管理者

本来の道路管理者と実際に道路を管理している者

道路法の定めによって道路法の道路を管理する者を道路管理者といい、国土交通大臣、都道府県(知事)、市町村(長)のいずれかになります(道路法 第18条)。 これを「本来の道路管理者」といいます。

道路法などには、様々な場合に「本来の道路管理者」の特例や権限の代行、委任ができる旨が定められているため「実際に道路を管理している者」が「本来の道路管理者」とは異なっている場合があります(道路法第27条 他)。

代行等の制度の拡充

道路の管理は道路管理者の権限と義務で、他の者がこれに関与しないことが原則でした 1) 。 平成19年(2007)以降、地方分権や災害復旧に係る数次の法改正で、代行等ができる場合が大幅に拡充されています。

代行等は法令に定めがあり、法令で「本来の道路管理者」と同等に位置づけられて全ての権限を代行するものもあれば、維持や修繕を行う権限のみを代行するなど、限られた権限のみを代行するものもあります 1) 。 どのような代行をしている者が、なにを代行できるのかは非常に煩雑なため、その根拠法令を参照してください。

道路管理者間協議

私人や道路管理者以外の行政が、道路を自由な通行以外の方法で用いるとき(特別使用)は、道路法に定めがあります。

それに対して、道路管理者相互の関係については特別の場合(境界地の道路の管理や、道路と自動車専用道路との連結・交差など)を除いて規定がありません。 その一方で、例えば市道の見通しを確保するため、県道にカーブミラーを設置したいなど、道路管理者相互の問題はしばしば起こります。 道路法は、道路管理者相互の関係が生じたときは、両者の協議による解決に委ねていると解されています 1) 。

1) 道路法令研究会編著、改訂6版 道路法解説、大成出版社、2023、P.219, 404, 173

本来の道路管理者(再掲)

高速自動車国道の道路管理者

高速道路番号

(118の3)

- 国土交通大臣(高速自動車国道法 第6条)

(独立行政法人日本高速道路保有・債権返済機構と高速道路株式会社は国土交通大臣の権限の一部を代行(道路整備特別措置法 第8条、第9条))

国道の道路管理者

国道番号

(118-A)

- 指定区間内は、国土交通大臣(道路法 第13条第1項、一般国道の指定区間を指定する政令)

- 指定区間外は、原則、都道府県知事(道路法 第13条第1項)

- 指定市の区域内の指定区間外の国道は、指定市の長(道路法 第17条第1項)

- 指定市以外の市の区域内の指定区間外の国道で、都道府県と協議して同意を得たものは当該市の長(道路法 第17条第2項)

指定区間外国道の管理は地方自治法の法定受託事務とされています(道路法 第97条、地方自治法 第2条第9項第1号、地方自治法 別表第一)。

都道府県道の道路管理者

都道府県道番号

(118の2-A)

- 原則、都道府県(道路法 第15条)

- 指定市の区域内の都道府県道は、指定市(道路法 第17条第1項)

- 指定市以外の市又は町村の区域内の都道府県道で、都道府県と協議して同意を得たものは当該市又は町村(道路法 第17条第2項、第3項)

市町村道の道路管理者

- 市町村(道路法 第16条)

- 東京都の特別区の区域内の市町村道に相当する道路は当該特別区(地方自治法 第283条第2項)

種類が異なる道路が重複する場合

種類が異なる道路が重複する場合、道路法は、国道と都道府県道や市町村道が重複するときは国道の規定が、都道府県道と市町村道が重複するときは都道府県道の規定が適用されます(道路法 第11条)。

一般的な特例や代行等

国土交通大臣が指定区間外の国道の新設・改築を行う場合(道路法 第12条)

協議により他の道路管理者が境界地の道路の管理を行う場合(道路法 第19条)

改良すべき踏切道の指定に係る道路管理者が他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良を行う場合(踏切道改良促進法 第7条第3項、令和3年改正)

踏切道密接関連道路

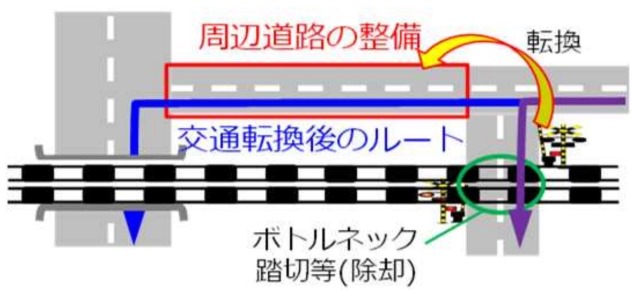

踏切道の改良の方法のひとつとして、踏切道周辺における迂回路等(踏切道密接関連道路)の整備があります。

例えば、他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路を整備して立体交差道路へ交通転換を図り、ボトルネック踏切を除却する整備が想定されています。

高速道路会社又は地方道路公社が有料道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧を行う場合(道路整備特別措置法 第8条、第9条、第17条)

法定受託により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の占用事務の一部を行う場合(道路法 第13条第2項、道路法施行令 第1条の2、昭和42年に委任終了)

原因者工事・承認工事関連

道路管理者の命令により原因者が道路に関する工事や維持などを行う場合(道路法 第22条)

「工事施工命令、原因者工事」参照

道路管理者の承認を受けて道路管理者以外の者が工事を行う場合(道路法 第24条)

「承認工事・自費工事」参照

兼用工作物関連

協議により兼用工作物の管理者が管理を行う場合(道路法 第20条、高速自動車国道法 第8条、第9条)

兼用工作物

道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設とが相互に効用を兼ねる場合、道路管理者とこれらの工作物の管理者が協議をしてその管理の方法を定めることができます(道路法 第20条、道路法 第55条)。

このとき、これらの工作物の管理者が道路管理者の権限の一部を行うことがあります(道路法 第27条第5項、道路法施行令 第5条)。

なお、法20条で定義された「他の工作物」に後から道路の路線が認定(指定)されたときは、法4条の私権の制限の規定は適用されません(道路法 第4条、道路法 第98条)。

道路と堤防が効用を兼ねる場合

写真出典〕当サイト撮影(R3.3)

道路と貯水池堰堤が効用を兼ねる場合

写真出典〕当サイト撮影(R1.12)

道路管理者の命令により兼用工作物の管理者が工事や維持など行う場合(道路法 第21条)

道路法第20条の兼用工作物の協議が成立していないときに、例えば、道路に関する工事や維持を兼用工作物の管理者の行う工事や維持と同時に行わせる場合などが対象となります。

道路啓開・災害復旧関連

道路啓開

災害時に緊急車両等の通行や緊急物資支援などのために、道路上で最低限の瓦礫処理や簡易な段差修正などを行って救援ルートを確保することを道路啓開といいます。 大規模災害では、救援や応急復旧の前に道路啓開が必要です。

国土交通大臣が指定区間外の国道の災害復旧を行う場合(道路法 第13条第3項)

要請を受けて国土交通大臣が地方公共団体管理道路の道路啓開や災害復旧を行う場合(道路法 第17条第7項、令和2年改正)

要請を受けて国土交通大臣が重要物流道路等である都道府県道又は市町村道の道路啓開や災害復旧工事を行う場合(道路法 第48条の19、平成30年改正、令和2年に災害復旧を削除)

要請を受けて都道府県が市町村管理道路の道路啓開や災害復旧を行う場合(道路法 第17条第8項、令和3年改正)

要請を受けて国土交通大臣が被災地方公共団体が管理する国道、都道府県道又は市町村道の、都道府県が被災市町村が管理する市町村道の特定災害復旧等道路工事を行う場合(大規模災害からの復興に関する法律 第46条、平成25年法律第55号)(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 第6条、平成23年法律第33号)(福島復興再生特別措置法 第12条第3項、第17条の17第2項、平成24年法律第25号)

維持修繕協定に基づき維持修繕実施者が道路啓開など行う場合(道路法 第22条の2、平成25年改正)

維持修繕協定

あらかじめ地域の建設業団体等と維持修繕協定を締結すると、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の承認を受けずに、緊急時の道路啓開などの維持修繕が行えます。

修繕代行制度関連

要請を受けて国土交通大臣が都道府県道・市町村道を構成する施設等の改築・修繕を行う場合(道路法 第17条第6項、平成25年改正)

事例

国土交通大臣が指定区間外の国道の修繕を行う場合(道路の修繕に関する法律 第2条第2項)

地方分権関連

都道府県との協議により指定市以外の市が国道及び都道府県道の管理を行う場合(道路法 第17条第2項)(再掲)

都道府県との協議により町村が都道府県道の管理を行う場合(道路法 第17条第3項)(再掲)

都道府県との協議により指定市以外の市町村が国道・都道府県道の歩道の新設等を行う場合(道路法 第17条第4項、道路法施行令 第1条の5、平成19年改正)

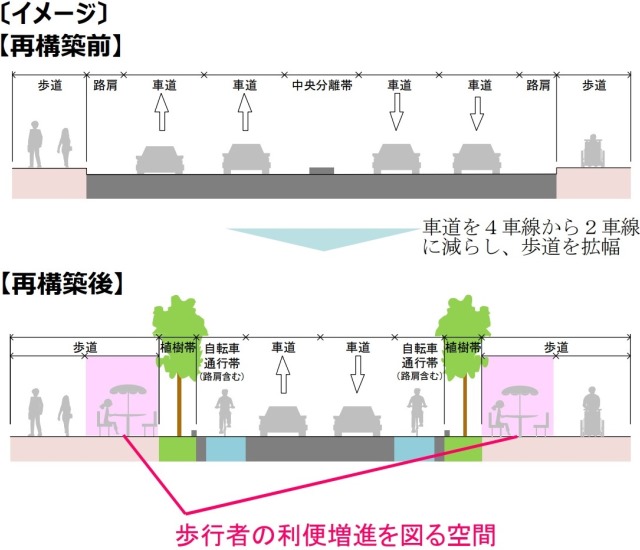

ほこみち:都道府県との協議により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う場合(道路法 第48条の22、令和2年改正)

歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)

道路ネットワークの整備などにより、車線数や車道の幅員を減らしても道路ネットワーク上問題のない道路などを「歩行者利便増進道路(道路法 第3要第9節)」として指定し、道路空間を再配分して歩行者に快適な通行滞留空間を設けて、ベンチや食事施設などの「歩行者利便増進施設(道路法施行令 第16条の2)」を配置することができます。

歩行者利便増進道路を指定しようとする市町村は、都道府県の同意を得て、密接な関連をもつ都道府県道も指定したり、歩行者の利便の増進に資する改築、維持、修繕等を代行することができます(道路法 第48条の20第3項)。

都市再生特別措置法の規定に基づき、市町村が国道又は都道府県道の新設等又は維持等を行う場合(都市再生特別措置法 第58条第4項)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づき、市町村が国道又は都道府県道の新設又は改築を行う場合(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第32条第5項、平成18年法律第91号)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく道路特定事業

多数の高齢者や障害者が徒歩で移動する道路などバリアフリー化が特に必要な道路として指定された特定道路のバリアフリー化の進め方

- 都道府県が指定区間外国道と都道府県道の、市町村が市町村道のバリアフリー化する

- 市町村が全ての道路を一体的にバリアフリー化する