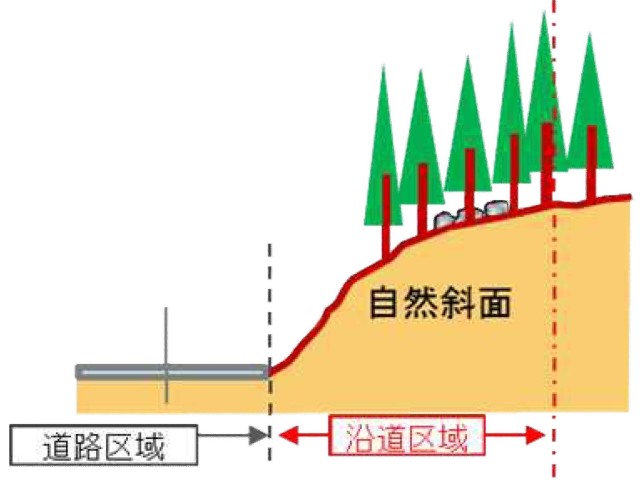

道路法の沿道区域を指定すると、沿道の土地の管理者等に、道路への被害を防ぐことを命じたり、多額の費用がかかる落石対策などの補償が行えるなど、沿道の土地所有者等との関係が変わります。

道路と沿道との関係の概要

沿道の土地からの木の枝の張りだしや倒木、落石や土砂流出などにより、道路に被害が生じることがあります。 このようなときには、民法の相隣関係を踏まえて、沿道の土地の管理者等に道路への被害を防ぐよう求めていくことが必要です。

道路法の沿道区域を指定すると、これらの義務を果たすことを命じられるようになります。 また、沿道区域の制度を活用すると、多額の費用がかかる落石対策に補償を行ったり、沿道に建てられようとしている電柱などを倒壊しても道路が閉塞しない位置へ変更するよう勧告することなどもできます。

相隣関係と沿道の土地所有者等の責務

道路と沿道の民有地の関係であれ、民有地同士の関係であれ、隣り合った土地の所有者の間で相互の土地利用を円滑にするためのルールが、民法に相隣関係として定められて居ます。

沿道の民有地などからの木の枝の張り出しや倒木、落石や土砂流出などにより、道路の構造や交通に支障が生じないように防ぐことは、民法の相隣関係の定めのとおり、民有地の所有者や工作物の占有者などが負っている責務で、その責務を果たすよう求めることも一般的なことです。

その瑕疵によって他人に損害を生じたときは、民有地の所有者などが被害者に賠償する責任を負います。〔参考:沿道から張り出した樹木や倒木〕

民法の相隣関係の規定

- 民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

- 民法 第234条〜第236条(境界線付近の建築の制限)等

- 民法 第237条〜第238条(境界線付近の掘削の制限)等

- 民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)

沿道の土地から張り出した樹木の枝が道路の建築限界を犯して危険な状態となっているときなどは、その所有者に枝打ちなどを依頼する必要があります。

それに応じて貰えない場合、従前は、例えば、樹木の剪定を求める訴えを提起するとか、除却を命じ従わない場合は代執行をするというような時間がかかる手段しかありませんでした 1) 。

民法が改正され、令和5年4月から下記の条項が追加され、越境された土地所有者が、越境した枝を切り取ることができるようになりました 2) 3) 。

- 民法 第233条第3項 第一項の場合(隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき)において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

1) 道路に越境する危ない枝葉を行政代執行で除去 2.解決策の検討(道路行政セミナー 2021.3)

2) 3.越境した竹木の枝の切取り(法務省 新制度の概要・ポイント)

3) 全国初 市道への越境木を強制剪定(山本けい交野市長ブログ)

枯れた立木の倒壊による人身事故と民法717条2項の瑕庇 (大阪高判昭和53年4月27日)

原野等に生育している樹木や枯木は、民法第717条第2項にいう竹木に当たらないという解釈が一般的です。

しかし、交通量の多い街道筋の場合は、それだけ危険発生の蓋然性が多いから、山林、原野の所有者や占有者にその倒壊による危険防止義務が生じるとした裁判例があります 1) 。

沿道区域の指定

道路構造の損害や交通の危険を防止するため、道路管理者は条例(政令)で指定の基準を定めたうえで、片側幅20m以内の沿道の土地を『沿道区域』に指定することができます。

沿道区域内の土地などの管理者は、道路構造の損害や交通の危険を防止する措置を講じなければならず、道路管理者はその措置を命じることができます(道路法 第44条)。

沿道区域は旧道路法を引き継ぎ、昭和27年(1952)の道路法制定時から定められていましたが、指定区間内国道の指定の基準が定められたのは平成30年(2018)です(道路法施行令 第35条の3)。 その前から沿道区域の制度を活用していた自治体があるため、地域によって運用に差異が生じています。

沿道区域の土地所有者等の責務

沿道区域の土地所有者等への措置命令は、土地などの管理者に民法の相隣関係などで課せられている義務を果たすように命じるものに過ぎず、新たな義務を課すものではありません。

沿道区域の措置命令を出すことで、応じない場合には次の効果が生じます。

特別の負担を伴う損害予防措置

従前は損失補償の規定がなかったため、土地等の管理者に大きな負担が生じる措置を求めることは困難でした 1) 。 その一方で、道路管理瑕疵の裁判では落石事故などで道路管理者が敗訴するケースが多くありました。

そのため、令和3年(2021)の法改正で、『通常生ずべき損失』の補償の規定が追加されました。

命じる措置の内容が竹木の枝の切除などの民法上の相隣関係に相当する場合等には、社会的受忍義務の範囲内に属し、補償の対象にならないものと解されています。 それに対して、落石防護ネットの設置や浮石除去等、特別の負担を伴う損害予防措置を土地等の管理者に命じた場合には、これにより通常生ずべき損失を補償しなければならないとされています 2) 。

1) 「道路法等の一部を改正する法律」について(道路行政セミナー 2018.5)

2) 道路法令研究会編著、改訂6版 道路法解説、大成出版社、2023、P.412

3) 道路法等の改正について(社会資本整備審議会 第65回基本政策部会)

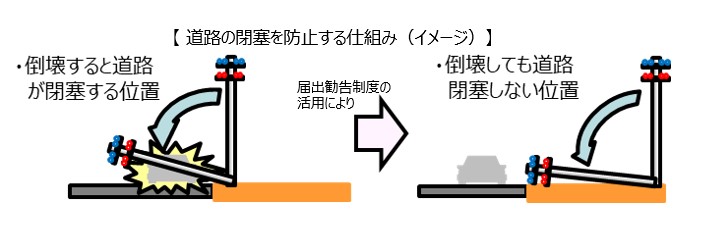

沿道区域における届出勧告制度

令和3年の法改正で、緊急輸送道路等の沿道区域で、電柱等の工作物を設置する場合の届出・勧告制度が創設されました(道路法 第44条の2)。

道路管理者が沿道区域の全部又は一部を「届出対象区域」として指定すると、電柱等の工作物を設置しようとするときに届出が必要になります。 道路管理者は必要に応じて、倒壊しても道路が閉塞しない位置への変更や、強い強度に設計変更することなどを勧告します 1) 。

- 全国で初めて、届出対象区域の指定に向けた手続きを開始します(令和4年10月21日、国土交通省 報道発表資料)

- 沿道民地における電柱を対象とした「届出・勧告制度」の運用について(道路行政セミナー 2023.4)

1) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案について(社会資本整備審議会 道路分科会 第75回基本政策部会)

2) 届出勧告制度(国土交通省)

その他

道路警察権にかかる類似の規定として、道路交通法に警察署長や警察官が沿道の工作物等の危険防止措置などを講じることができることが定められています(道路交通法 第82条、第83条)。