道路が通常有すべき安全性を欠いていたために他人に損害を及ぼすと管理瑕疵が問われます。 どのような場合に管理瑕疵が問われるかは、具体的個別的に判断され、それが裁判例として積みあがっています。

裁判例などをもとに、どのような道路が危険かを認識して改善していくことや、被害が生じたときに適切に対応することが必要です。

〔目次〕

概要

道路の管理瑕疵とは

道路に『設置や管理の瑕疵』があって他人に損害が生じたとき、道路管理者は被害者に賠償する責任を負います。

『設置の瑕疵』とは、例えば道路法第29条(道路の構造の原則)に反して不備な道路を作ってしまったときなどに、『管理の瑕疵』とは、例えば道路法第42条(道路の維持又は修繕)の努めを果たさなかったときなどに問題となります。 実務上は、両者をあわせて『道路の管理瑕疵』と言っています。

『道路の管理瑕疵』がある状態とは次のようなもので 1) 、詳細は「事故類型別の管理瑕疵」で紹介しています。

- 一定の状況における道路の損傷の放置

(舗装路面の破損、橋の高欄の破損等の放置) - 路上障害物の放置

(土石、竹木、工事用機械・材料の放置) - 道路工事又は占用工事等の際の安全措置の不履行

(標識、防護柵、警戒灯等を設置しないこと) - その他適切な管理権を行使しないこと

(耐荷力の小さい橋等について荷重制限をしておかないこと等)

道路の管理瑕疵と道路管理

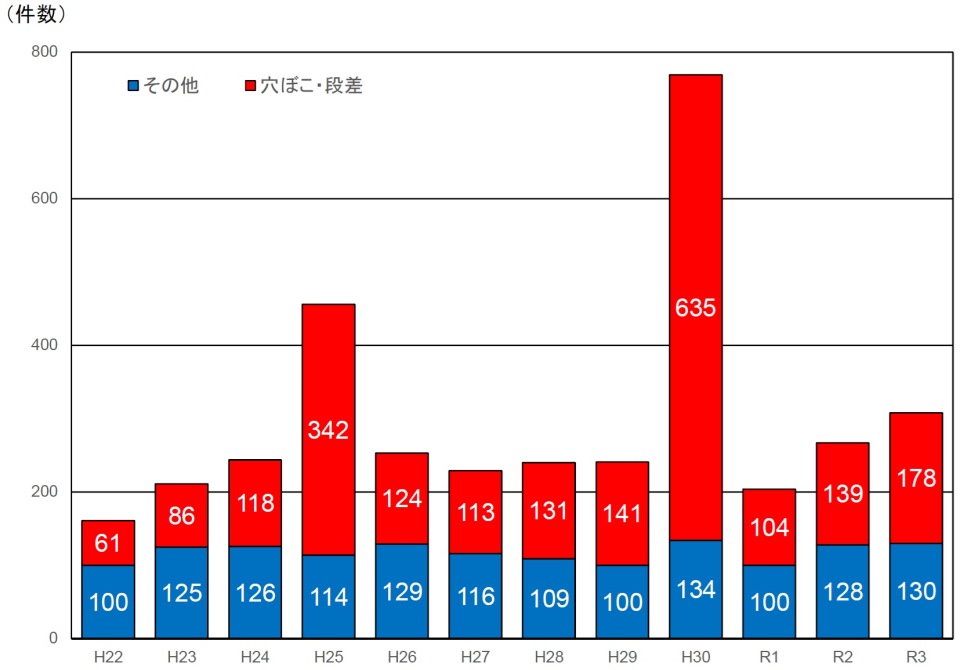

『管理瑕疵事案の発生状況』は、国土交通大臣管理の国道で年300件程度で、その6割が穴ぼこや段差によるものです。 概ね、主要な国道では延長80kmあたり年1件程度、市町村道では1市町村あたり年1~2件の管理瑕疵事案が発生しています。

『管理瑕疵の有無の判断』は、国家賠償法に基づいて道路が「通常有すべき安全性を欠いている」か否かで判断をします。 その結果、主な道路管理者では、届け出があった事件のうち、半数程度が賠償の対象となっているようです。 また、賠償額は一般に被害者が支払った金額のうち相当因果関係がある損害額に、道路管理者の責任の割合を乗じて定めます。

道路を管理する際は、『管理瑕疵を踏まえた道路管理』をしていくことと、『道路の管理瑕疵が疑われる場合の対応』が課題となります。

参考資料

どのような状態が『道路の管理瑕疵』にあたるのかや、瑕疵があるときの道路管理者と被害者の責任の割合については、『道路管理瑕疵判例ハンドブック 2) 』や月刊誌の『道路行政セミナー 3) 』が参考になります。 当サイトでは、事件の分類や事件名などはこれらの書籍となるべくあうように記載してしています。 主要な判例は、裁判所の裁判例検索 4) で調べられます。

古い裁判例を見る際には状況の変化に注意をする必要があります。 例えば、判決が出た時点では当時の技術基準に合致していたために管理瑕疵を問われなかったものの、現在は技術基準が改訂されているとか、昔は道路の整備水準が低かったために管理瑕疵を問われなかったものの、現在では同様の事例でも全体の整備が進んでいて管理瑕疵を問われる場合もあります。

1) 道路法令研究会編著、改訂6版 道路法解説、大成出版社、2023、P.403

2) 道路管理瑕疵研究会編集、第四次改訂版 道路管理瑕疵判例ハンドブック、ぎょうせい、2022年

3) 道路行政セミナー、道路新産業開発機構

4) 裁判例検索、裁判所

管理瑕疵事案の発生状況

令和3年に全国の国道の指定区間で、道路管理瑕疵で損害賠償をした件数は308件です。 その6割の178件は穴ぼこや段差による事故です。

国道の指定区間の実延長は24千kmなので、延長80kmあたり年1件程度の賠償事案が発生しています。

この12年で賠償件数がほぼ倍増していて、増加の大半は穴ぼこや段差による事故です 1) 。

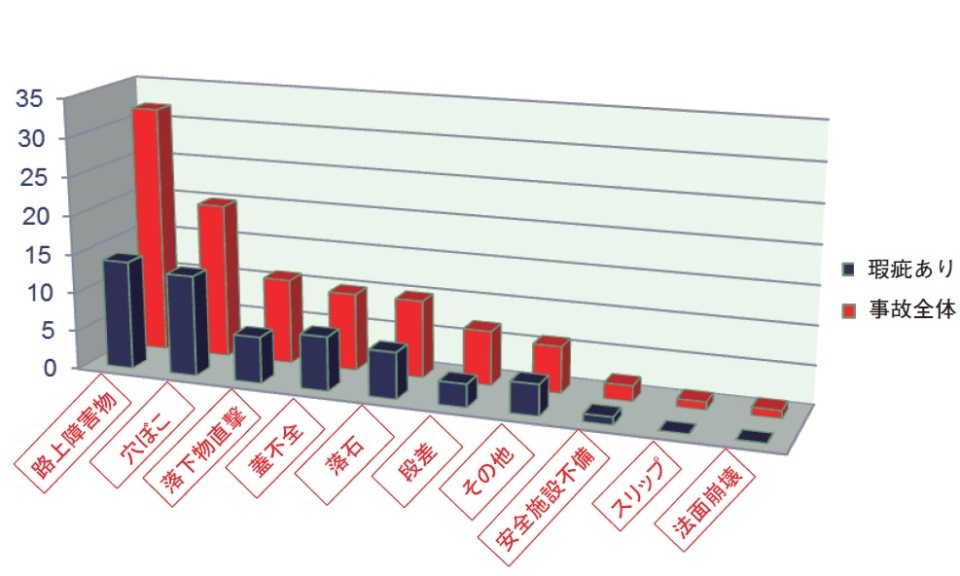

国土交通省九州地方整備局管理の国道(指定区間)の事故の発生状況は右図のとおりです。

事故形態の分類が以降の記載と異なりますが、路上障害物や穴ぼこ、落下物直撃、蓋不全、落石、段差による事故が多く見られます。

事故全体のうち半数程度が瑕疵ありとされ賠償をされています 2) 。 国土交通省の他の出先機関や県の資料でも、届出のうち瑕疵があり賠償されたのは概ね半数程度という傾向がみられます。

| 事故の形態 | 瑕疵件数 |

|---|---|

| 穴ぼこ・段差による事故 | 1,760件/年(43%) |

| 蓋不全による事故 | 729件/年(18%) |

| 落石による事故 | 408件/年(10%) |

| その他の分類は10%以下 | |

データが古くなりますが、全ての道路管理者を対象とした調査の結果によると、平成14~18年度の年平均で、道路管理者が賠償金を支払った管理瑕疵事案は日本全国で年間4,076件ありました。

事故の形態別の件数は右表のとおりです。

道路管理者別の件数は下表のとおりです 3) 。 政令市では1つの区あたり年2件程度、市町村では1市町村あたり年1.2件程度の賠償事案が起きています。

| 道路管理者 | 国土交通大臣 | 高速道路会社 (旧公団) |

公社 | 都道府県知事 | 政令市長 | 市町村長 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 瑕疵件数 | 141件/年 (3%) |

217件/年 (5%) |

23件/年 (0%) |

1,242件/年 (30%) |

317件/年 (8%) |

2,136件/年 (52%) |

4,076件/年 (100%) |

1) 直轄国道における管理瑕疵件数の推移(国土交通省 維持管理)

2) 道路管理瑕疵の未然防止に向けた取組みについて(国土交通省九州地方整備局道路部路政課、道路行政セミナー 2015.11、P.1~5)

3) 平成18年度道路管理瑕疵実態調査について(道路局交通管理課、道路行政セミナー 2008.11、P.1~8)

管理瑕疵の有無の判断

『道路の管理瑕疵』の有無は、国家賠償法に基づいて道路が「通常有すべき安全性を欠いている」か否かで判断をします。

国家賠償法第2条第1項

国家賠償法第2条第1項に『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』と定められています。 道路管理者が被害者に賠償するときの根拠は、ほとんどが本条になっています。

「公の営造物」とは行政機関が事実上管理して公の用に供しているものをいい、普段、管理をしている道路より広い概念のものを指します。

「設置又は管理の瑕疵」とはその道路が「通常有すべき安全性」を欠いている状態をいいます。

なお、「予見可能性」や「回避可能性」がないときには管理瑕疵がないとされることもあり、被害者にも過失がある場合には「過失相殺」で賠償が減額されます。

- 詳細 国家賠償法第2条第1項

判断の実務

賠償の責任が生じる要件は、次の4点です。

- 対象が公の営造物であること

- 公の営造物の設置または管理に瑕疵があること

- 損害が発生していること

- 設置または管理の瑕疵と損害との間に因果関係があること

道路法などの法令や基準を遵守して管理を行っていたことは管理瑕疵がないとする有力な根拠の一つになりますが、それだけで管理瑕疵がないという判断には至りません。 一方、「通行者の方で通常の注意をすれば容易に危険の発生を回避しうる程度の軽微な欠陥は道路の管理の瑕疵に該当しない」とされているため、道路が完全無欠の状態ではないが管理瑕疵はないという状況もあります。 具体にどのような状況が道路の管理瑕疵にあたるのかは、国家賠償法の学説の推移や過去の裁判例を踏まえて判断をします。

道路の管理瑕疵と管理実務

道路の管理瑕疵が道路の管理実務にかかわる側面はふたつあります。

- 管理瑕疵が疑われるような事故が起こらないように道路を管理していく必要がある。

- 管理瑕疵による事故が起こってしまったときに、適切に状況を把握して賠償の要否や過失相殺などの割合を決めて事故者と折衝する必要がある。

道路の管理瑕疵を踏まえた道路管理

危険の把握

管理瑕疵を問われた事例や、管理瑕疵は問われなかったものの裁判になった事例は、道路にどのような危険が潜んでいるかを示しています。 それぞれの事例をもとに、危険度の高い箇所を改善したり注意喚起をすることなどが必要です。

例えば、道路パトロールで沿道からの倒木の危険がないか確認していることや、交通事故の油漏れの処理を原因者が行うのを待たずに道路管理者が行っていることなどは、管理瑕疵の裁判例が発端となっています。 道路の危険を把握して、日常の道路管理のなかで対応していくことが必要です。

危険の対策

しばしば落石や崩土が起きて通行上危険のある道路で事故が起きれば、管理瑕疵が問われます(岐阜国道41号飛騨川バス転落事件)。 対策工事ができないときは、異常気象時通行規制区間を設定して大雨のときに交通規制を行ったり、客観的に崩土の予兆があれば通行を禁止しなければなりません。 本格的な対策ができなくても、代替的な対応はできたと判示している裁判例もあります。 問題が生じそうなときに、適切に注意喚起をしたり、道路の通行制限を行ったり、不適切な行為への対処をすることが必要です。

普段、管理している道路は、様々な問題を抱えていると思います。 裁判例では「道路の整備すべき程度は、一般の通行に支障を及ぼさない程度で足りる」とされ、完全無欠の道路が求められているわけではありません(京都府道穴ぼこ自転車転倒事件)。 管理瑕疵を問われたか否かを一つの判断基準にして、どのレベルで道路を管理すべきなのかを考え、限られた予算や人員を適切に配分する必要があります。

当サイトでは、「穴ぼこや段差に関する事故」から「道路構造等に起因する事故」まで、「事故類型別の管理瑕疵」事例を紹介しています。

道路の管理瑕疵が疑われる場合の対応

業務の特性

道路の管理瑕疵の業務では、事故の連絡があったときに、直ちに、事故者からのヒアリングや二次災害の防止措置、現場状況の把握などを行う必要があります。 あらかじめ、ある程度の知識を得ていないと初動対応を誤ります。

管理瑕疵対応では、次のように被害者の要望とかけ離れた条件で折衝することが多くあります。

- 届出があった事故のうち、半数程度は賠償の対象になりません〔参考〕。

- 賠償できるのは、被害者が支払った金額のうち相当因果関係がある損害額に限られます〔参考〕。

- 過去の事例等を踏まえて過失相殺をします〔参考〕。

道路の管理瑕疵の賠償業務では、次のように日常業務と異なる進め方をするものがあります。 このため、1件の処理に少なくても数ヶ月単位の時間を要します。

- 多くの自治体で、損害賠償の要否や額は合議で決める仕組みになっています。

- 自治体が損害賠償をするときは、原則、議会の議決が必要です。

業務の流れ

事故の連絡があったとき、事故者からのヒアリングや二次災害の防止措置と現場状況の把握などを行います。 所属に管理瑕疵対応の事務要領などがある場合はそれにより対応をしてください。

把握した事実関係をもとに、賠償の要否や額を決めます。 多くの自治体には、合議などで損害賠償の要否や額を決める仕組みがあります。 管理瑕疵があると判断され過失割合が決まった後で、事故者と示談交渉を行います。 損害賠償をするときは議会の議決か専決処分が必要です。

これらについては、国家賠償法第2条第1項で基本的な考え方を、穴ぼこや段差に関する事故への対応実務で具体の実務を紹介しています。

事故類型別の管理瑕疵

穴ぼこや段差に関する事故と対応実務

舗装の陥没やくぼみ、路面の凸凹、舗装部と未舗装部や側溝などとの段差、マンホールなどの突出などにより、車が損傷したり、二輪車や自転車が転倒した事故や、歩行者の段差による事故などについて紹介しています。

事故事例の紹介にあわせて、車道の穴ぼこを事例に、瑕疵の判断や相当因果関係、過失相殺について紹介するとともに、穴ぼこや段差に関する事故への対応実務も紹介しています。

スリップに関する事故

路面の凍結や流出油、土砂などで車両がスリップした事故などについて紹介しています。 路面の凍結は、一般部の凍結、凍結しやすい箇所、側溝の溢水などの凍結に分けて紹介しています。

- 詳細 スリップに関する事故

路上障害物に関する事故

先行車からの落下物、第三者や道路管理者が道路上に置いた物件、沿道から張り出した樹木や倒木、街路樹、路肩等の雑草、放置車両などによる事故について紹介しています。 道路上に不法に置かれた物件や、沿道から張り出した樹木や倒木による事故で管理瑕疵を問われた事例があります。

- 詳細 路上障害物に関する事故

落石に関する事故・道路崩壊に関する事故

落石が車両を直撃した事故、落ちていた落石に車両が衝突した事故、通行中に道路が崩壊した事故、崩壊した道路に車両が進入した事故、道路が崩壊して道下に損害を与えた事故などについて紹介しています。 落石が車両を直撃した事故では 多くが管理瑕疵を問われています。

排水施設や側溝蓋等に関する事故

道路冠水による車両の水没事故や、路面排水や側溝の排水が不適切で沿道に被害を与えた事故、無蓋側溝や無蓋の用悪水路への転落事故、有蓋側溝が無蓋になる地点などでの転落事故、側溝蓋の破損や隙間による事故などについて紹介しています。

路肩部分で起こった事故

路肩は、車両の通行の用に供されるものではなく、多くの場合、安全に走行することができない構造になっています。 そのため、路肩走行で事故が起こったときは、車線を走行していたときとは違う判断で、管理瑕疵の有無や過失相殺が考えられます。

- 詳細 路肩部分で起こった事故

道路構造等に起因する事故

道路の構造や橋梁、ガードレール関連の事故などについて紹介しています。

道路構造関連では、交差点形状や急カーブ、車線減少などが、橋梁関連では、耐荷力不足や幅員減少、高欄の破損や隙間があげられます。 ガードレール関連では、ガードレールが無かったり隙間があったために事故の被害が拡大したもののほか、ガードレールや転落防止柵がないために歩行者や自転車が道下に転落した事故などがあります。

- 詳細 道路構造等に起因する事故