吾妻橋は浅草通りが隅田川を渡る橋で、関東大震災の復興で昭和6年に架けられました。 アーチが道路の下にあるため、橋上の景観に優れています。 初代の吾妻橋は徳川10代将軍家治の時代に民営で架けられた橋で、明治時代には隅田川で初めて鉄橋に架け替えられました。

吾妻橋の諸元等

吾妻橋

図表出典〕東京都、東京都の橋、2005、P.14

吾妻橋(あずまばし)は、浅草通り(あさくさどおり)が隅田川(すみだがわ)を渡る橋で、昭和6年(1931)6月に、関東大震災の復興事業で東京市が架け替えました。 両岸で盛り土を行って橋の高さを上げて上路式のアーチ構造にしています 1) 2) 。

- 橋梁名 ‥ 吾妻橋

- 道路名 ‥ 浅草通り(都道463号上野月島線、都計道外)

- 所在地 ‥ 東京都台東区花川戸(はなかわど)〜墨田区吾妻橋(あずまばし)

- 創架 ‥‥ 安永3年(1774)

- 開通年月日 ‥ 昭和6年(1931)6月

- 橋長×幅員 ‥ 150.1m×20.0m

- 型式 ‥‥ 上路式鋼3径間ソリッドリブ2ヒンジアーチ橋

1) 吾妻橋(歴史的鋼橋集覧)

2) 隅田川震災復興橋梁吾妻橋の設計の考え方(白井芳樹、土木史研究講演集、Vol.29、2009)

現橋への架け替え(震災復興)

吾妻橋の横景

写真出典〕当サイト撮影(R2.7)

吾妻橋の橋上

写真出典〕当サイト撮影(H30.11)

吾妻橋は、関東大震災の前は上野と本所を繋ぐ幹線道路に架かる橋でしたが、震災復興計画でこの幹線道路が駒形橋を通る現在の補助第103号線に移ったため、吾妻橋は現在でも都市計画道路ネットワークに含まれない橋になっています。 このため、復興の当初は幅員14.5mでの架け替えが考えられていましたが、市電を通すために幅員20mの橋として架け替えられ、昭和6年(1931)6月に完成しました。

基礎は地盤が悪いためニューマチックケーソンとし、橋台はアーチの水平反力を考慮して鉄筋コンクリートボックスラーメンになっています。 上部工は上路式にするために両岸で1.1m〜5.3mの盛土を行い、3径間の鋼ソリッドリブ2ヒンジアーチ橋になっています 1) 2) 3)。

1) 吾妻橋(歴史的鋼橋集覧)

2) 隅田川震災復興橋梁吾妻橋の設計の考え方(白井芳樹、土木史研究講演集、Vol.29、2009)

3) 吾妻橋改築工事概要(有元岩鶴、道路の改良13巻4号、1931)

4) 吾妻橋架換工事概要(土木建築工事画報、第7巻第7号、1931)

5) 本邦道路橋輯覧. 第4輯 吾妻橋(1939、国会図書館デジタルコレクション)

文化的意義

吾妻橋のライトアップ

写真出典〕当サイト撮影(R3.12)

吾妻橋は都選定歴史的建造物に選定されており、その概要は『関東大震災の後、架け替えられた床板の下側に3連アーチがある橋』とされています 1) 。

景観デザインとしては『蔵前・厩・駒形と吾妻の4橋は、一定の距離を置いて橋梁群が形成されている。 これらはアーチ形式で統一することで、永代・清洲に次ぐ景観的クライマックスが意図された。 本橋には、水切りやバルコニーもないが、簡素な美しさがある。』との評価を受けています 2) 。

ライトアップは令和2年(2020)8月に、優美な3つのアーチと橋脚のコントラストの調和を重視した水面も朱色に彩られる照明にリニューアルされました 3) 4) 。

1) 26 吾妻橋(都選定歴史的建造物 一覧)

2) 橋梁分野 選定候補リスト(景観デザイン規範事例集(道路・橋梁・街路・公園編))

3) 隅田川に架かる橋のライトアップ(東京都建設局)

4) 隅田川橋梁群のライトアップ点灯開始(第3弾)( 〃 )

吾妻橋の歴史

江戸時代

初代の吾妻橋は、徳川10代将軍家治の時代の安永(あんえい)3年(1774)に、幕府の費用ではなく民間資本で架けられ、江戸時代から明治の初めまでは「大川橋」と呼ばれていました。 江戸時代に隅田川に架けられた最後の橋で、場所は現在とほぼ同じで、橋長142m(79間)、幅員5.9m(3間)の橋です 1) 2) 3)。

この時代は、「享保(きょうほう)の改革」により幕府の財政再建が行われており、永代橋をはじめ多くの橋が町々に下げ渡されるなど、橋の管理費が削減されていた時代でした。 明和6年(1769)4月、浅草花川戸の町人・伊右衛門と下谷竜泉寺の源八の嘆願が幕府によって許可され、武士以外からは2文の通行料を徴収した有料橋でした。 初代の吾妻橋を幕府の直轄管理の両国橋と比べると、杭が短く細いなど低廉な橋となっていて、建設費は1/3程度でした 3) 4) 5)。

享和2年(1802)には洪水で25間程が流出し、貸し付けを受けて架け替えが行われました。 文化4年(1807)の老朽化による永代橋の落橋事故により幕府管理となり、4年後に橋脚の柱を増やしたり材木を太くして全面的に架け替えられ、その後の管理は幕府が行いました 3) 4)。

1) 隅田川にかかる橋(東京都台東区役所、リンク切れ)

2) 東京市史稿 市街篇 大川橋架設(東京大学史料編纂所)

3) 永代橋落橋前後の隅田川橋梁の構造比較(松村博、土木史研究講演集、Vol.26、2006)

4) 江戸の橋年表(松村博、土木史研究講演集、Vol.27、2007)

5) 享保期における江戸の橋の民営化について(松村博、土木史研究講演集、Vol.24、2004年)

明治〜大正時代

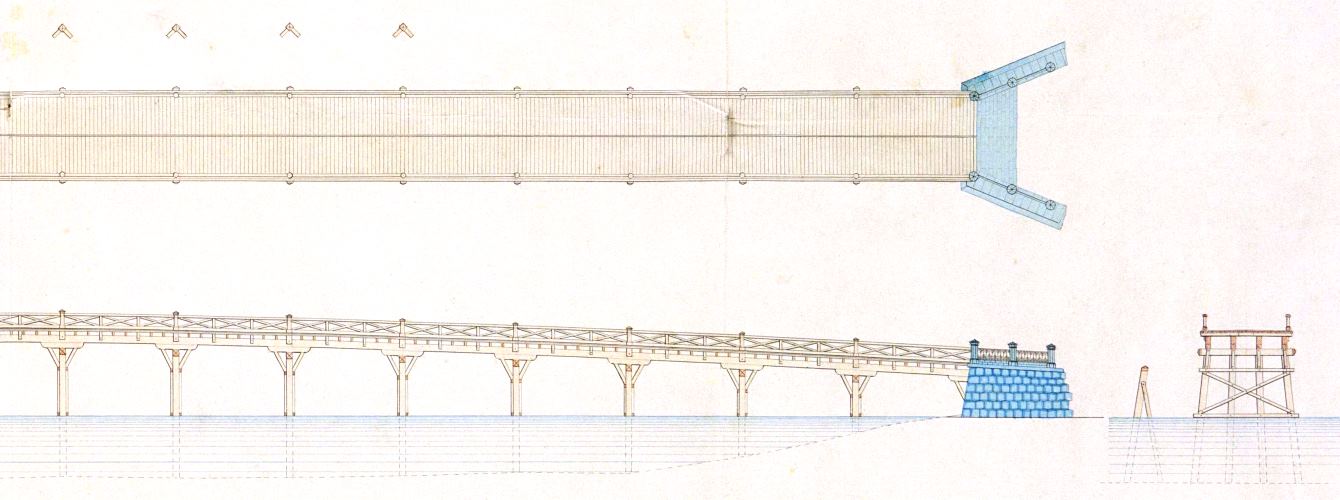

洋式木橋への架け替え

明治新政府は、両国橋に続いて明治9年(1876)6月に洋式木橋に架け替え、「大川橋」という名前を「吾妻橋」に変更しました。 この橋は明治18年(1885)7月の暴風雨で流出した上流の千住大橋が衝突し、流出しました 1) 2) 3)。

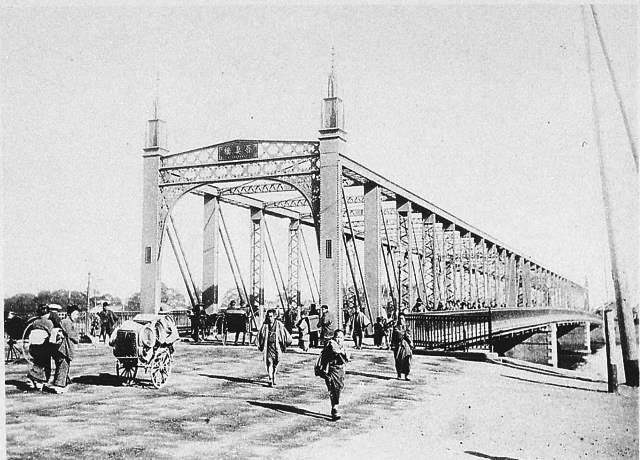

鉄橋への架け替え

明治20年(1887)12月、直弦プラットトラス3連からなる錬鉄製で下路式の鉄橋に架け替えられました。 この橋は隅田川で最初の鉄橋で、橋長148.8m(488ft2in)、幅員11.9m(39ft)(14m 46尺 7.67間とする資料あり)、横床桁は鉄桁、縦桁は欅材、橋面は敷板の上に車道は木塊、人道はコンクリート塊の橋でした。

明治30年代には自動車や路面電車が普及し、橋の耐荷重が不足してきたために改築計画がたてられ、上流には4間幅の仮橋が架けられ車が切り回され、下流には複線の軌道専用仮橋が架けられ関東大震災の日の朝に市電が開通しました 1) 4) 5)。

関東大震災

大正12年(1923)9月1日の関東大震災で、揺れによる被害はトラスのエンドポストに大きな変形がみられた程度であったものの、火災で仮橋2橋は焼落し、本橋も床版に木材が使われていたため焼失しました。

復興橋梁ができるまでは、木造で応急復旧がされました 4) 5) 。

1) 明治期における東京の鉄製道路橋と技術者群像(伊東孝、土木史研究論文集、25 巻 (2006) p. 27-39)

2) 大川橋改架・二条(太政官、明治09年11月13日、国立公文書館デジタルアーカイブ)

3) 二大橋落(暴風雨により7月2日千住大橋、吾妻橋が壊れる)(工学会誌、第4輯 明治18年)

4) 隅田川震災復興橋梁吾妻橋の設計の考え方(白井芳樹、土木史研究講演集、Vol.29、2009)

5) 吾妻橋改築工事概要(有元岩鶴、道路の改良13巻4号、1931)

竣工後の改良等

吾妻橋の歩道

写真出典〕当サイト撮影(H30.2)

吾妻橋の歩道

写真出典〕当サイト撮影(H30.2)

吾妻橋では、平成2〜4年(1990〜1992)頃にかけて著名橋整備が行われました。 架橋時の塗色は灰色系で隣り合う橋で色調が変えられていましたが、上路橋で地味な色を用いると橋が目立たなくなることから、赤系の塗装に変更されました。

床版の打ち換えや歩道の敷石舗装、橋台敷などが整備されました。 歩車道境界の防護柵は、それまではガードレールが設置されていましたが、橋灯や高欄とともに更新されました。

ライトアップもこの時に整備され、夜になると橋脚やアーチがオレンジ色に輝きます 1) 2)。

また、長寿命化として、ポリマーセメントモルタルによる橋脚補強や部材補強が行われています 4)。

1) 隅田川中流部 著名橋 色彩基本方針及び各橋梁の基本色(台東区景観審議会)

2) 第9回、第12回墨田区景観審議会(墨田区景観審議会)

3) 隅田川著名橋色彩計画(一般財団法人 日本色彩研究所)

4) 約200橋を長寿命化対策(道路構造物ジャーナルNET)

5) 耐震化進め費用抑制 隅田川・吾妻橋 補強工事の現場調査(公明党)

- 駒形橋 ← 下流

- 上流 → 言問橋