�@���H�@��42���ɂ��A���ׂĂ̓��H�Ǘ��҂Ɂw���H������_���v�́x��w���f����������_���v�́x�Ɋ�Â�����_�����`���Â����Ă��܂��B

�@�@�߂̒���_���ȊO�̓_���͓��H�Ǘ��҂ɂ���ĈقȂ��Ă��܂����A���T�C�g�ł́u����_���v�u����_���v�u����_���E�ُ펞�_���v��3�ɕ����ďЉ�Ă��܂��B

�k�ڎ��l

�����̓���_��

�@���y��ʏȂ́w�����̈ێ��Ǘ��̑̌n�Ƌ����Ǘ��J���e�쐬�v�́i�āj�i����16�N3��31���A���y��ʏȓ��H�Ǎ����E�h�Љے��ʒm�A�l���Z�p�������j�x�ł́A���H�p�g���[���Ɋ֘A����_���Ƃ��āA�u�ʏ�_���v�u���ԓ_���v�u�ُ펞�_���v���ʒu�Â��Ă��܂��B

�ʏ�_��

�@�ʏ�_���́A�ʏ�̓��H����̂Ȃ��Ŏ�Ƃ��ē��H�p�g���[���J�[�̎ԓ�����ڎ��ō\�����Ɏx��⑹���������Ă��Ȃ������m�F����_���ł��B�@���y��ʏȂ̒ʏ�_���ł́A�ُ킪����ꂽ�ꍇ�̂L�^���ĊǗ��A�~�ς��邱�ƂƂ���Ă��܂��B

�@���k�n�������ǂ́A�����ۑS�̎��_���瓹�H�p�g���[�����̓_���|�C���g���܂Ƃ߂��w�p�g���[�����ُ̈픭��(��)(������) (����22�N12���A���k�n�������� ���H���j �x�����\���Ă��܂��B

���ԓ_��

�@����_����₤���߂ɒ���_���̒��ԔN�Ɏ��{������̂ŁC���݂̓_���ݔ���A�H���H������̖ڎ�����{�Ƃ����_���ł��B�@���ԓ_���́A�����̊O�ς�ڎ��ɂ��_��������e�ƁA���߂̒���_�����ʓ��܂��ēI���i���ďd�_�I�ɓ_��������e�ɑ�ʂ���A�O�҂̌��ʂɂ��ẮC�u��������i�������j�v�������ċL�^�Ƃ��邱�ƂƂ���Ă��܂��B

�@���ԓ_�����ǂ̂悤�ɍs�Ȃ����͓��H�Ǘ��Җ��ɒ�߂���ł����A�Ⴆ�A���]�ڎ������e���Ă��邽�ߒ���_���ɗp���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��_���v�̂𒆊ԓ_���ɗp���邱�Ƃ��l�����܂��B�@���y�Z�p���������������́A�������̗L���ȂǓ��H���̌��S�x�̊T�����ȈՂɔc�����邽�߂́w���H���Ɋւ����b�f�[�^���W�v�́i�āj�i����19�N5���A���y�Z�p���������������j�x�����\���Ă��܂��B

�ُ펞�_��

�@�n�k�C�䕗�C�W�����J�C���ᓙ�̍ЊQ��傫�Ȏ��̂����������ꍇ��A�ʕ�����_���ňُ��m�����ꍇ�A�����ɗ\�����Ă��Ȃ������ُ킪�������ꂽ�ꍇ�Ȃǂɍs���_���ł��B�@�ُ펞�_���̂����C�n�k��䕗�Ȃǂ̍ЊQ��傫�Ȏ��̂����������ꍇ�Ɏ��{����_���ɂ��āA���y��ʏȂُ͈킪����ꂽ�ꍇ�̂L�^�Ƃ��ĊǗ��A�~�ς�����̂Ƃ��C�ُ���L�ڂ��Ă���u��������i�ُ펞����j�v�������ċL�^�Ƃ�����̂Ƃ��Ă��܂��B

�@���k�n�������ǂ́A�n�k��̓��H���ً̋}�_���ƕ����Ɍ�������C��⋭�̌����̂��߂̉��}�����̎Q�l�ƂȂ�w���H���̐k�Ў��ً}�_���E���}�����̎�����i�ājVer.1.0 (����24�N2���A���k�n�������� ���H���j�x�����\���Ă��܂��B

- �Q�l ���H�p�g���[��

�@��̒���_��

�@���y��ʏȂ́A�ȗߋy�э����̋K��Ɋ�Â�����̓I�ȓ_�����@�����������H�ǖ��̓��H������_���v�̂≡�f����������_���v�̂��߂Ă��܂��B�@���ׂĂ̓��H�Ǘ��҂́A���̗v�̂Ɋ�Â��A�u�K�v�Ȓm���y�ыZ�\��L����҂��v�u�ߐږڎ�����{�Ɂv�u5�N��1��̕p�x�Łv�_�����s���A�u���S����f�f�v���Č��S����ً}�[�u�i�K�܂ł�4�i�K�ɕ��ނ��A�f�f���ʂ�ۑ�����K�v������܂��B

�@�@��_���̊T�v���A���L�̓��H������_���v�́i�ߘa6�N�����j�̊T�v�Ɏ����܂��B

���H������_���v�́i�ߘa6�N�����j�̊T�v�@

���S���̐f�f�̋敪

| �����Ɋ�Â����S���̐f�f�̋敪 |

| �V |

�@�������̌��S���́A���L�̓_���Z�p�҂̎�ϓI�]���Ȃǂ����܂��A���H�Ǘ��҂��T�i���S�j�A�U�i�\�h�ۑS�i�K�j�A�V�i�����[�u�i�K�j�A�W�i�ً}�[�u�i�K�j�ɋ敪���܂��B

����̓_���܂ł̊Ԃɑz�肷��ɑ��Ăǂ̂悤�ȏ�ԂƂȂ�\��������̂��̌������@�i�V�K�j

| �z�肷��� | ||||||||

| ���d | �n�k | ���J�E�o�� | ���̑� | |||||

| ���i�S�̂Ƃ��āj | C | C | A | �i�@�j�@ | ||||

| �㕔�\�� | C | �ʐ^�ԍ� �@ |

B | �ʐ^�ԍ� �@ |

�ʐ^�ԍ� �@ |

�i�@�j�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ | |

| �����\�� | A | �ʐ^�ԍ� �@ |

C | �ʐ^�ԍ� �@ |

A | �ʐ^�ԍ� �@ |

�i�@�j�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

| �㉺���ڑ��� | A | �ʐ^�ԍ� �@ |

C | �ʐ^�ԍ� �@ |

�ʐ^�ԍ� �@ |

�i�@�j�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ | |

| ���̑��i�t�F�[���Z�[�t�j | �@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�i�@�j�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

| ���̑��i�L�k���u�j | �@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�i�@�j�@�@ | �ʐ^�ԍ� �@ |

�@�\���v�f�@�@�@�㕔�\��

�@�z�肷��@���d

�@�\���v�f�̏�ԁ@

�����Ă̍����ƂȂ������̂Ђт���V���ΊD�i�L�^�̗�j

�����\���Ə㉺���ڑ����̎ʐ^�͏ȗ�

�ʐ^�o�T�l��20�H�Z�p���ψ��� �z�t����

�@�V���ɁA����̓_���܂ł̊Ԃɑz�肷��ɑ��ċ����ǂ̂悤�ȏ�ԂƂȂ�\��������̂��������Ă邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�����Ăőz�肷��͎���4�ł��B

���d �d�ʏ�̋��p�ł͋ɂ߂ċN����ɂ������x�̏d�ʂ̎ԗ��̕����䓯���ډׂȂǂ̉ߑ�Ȋ��d���n�k �d��ʂɓ��H�Ǘ��҂��ً}�_�����s�����x�ȏ�̋K�͂��傫���H�Ȓn�k���J�E�o�� �d���̏����ɂ���Ă͔�Љ\��������悤�ȋH�ȍ^�����̏o�����̑�

�@�ߐږڎ��œ���ꂽ���A��L�̏��������Ƃ��̏��A�K�v�Ȓm���ƋZ�\��L����҂��A��ϓI�]���Ƃ��Č�������x�̋Z�p�I�����y�ѐM�����ŕ]�����āA����A�AB�AC�ɋ敪���܂��B�@�\����͂�k�ȑ��ʁA���x�Ȍ����܂ł͋��߂��Ă��܂���B

A �F���炩�̕Ϗ�����\���͒ႢB �F�v���I�ȏ�ԂƂȂ�\���͒Ⴂ���̂̉��炩�̕Ϗ�����\��������BC �F�v���I�ȏ�ԂƂȂ�\��������B

�@�l��2�ɕ]���̍����ƂȂ�����Ԃ��킩��ʐ^���L�^���܂��B

�@�\���v�f�i�]�������镔�ށj�͏㕔�\���A�����\���A�㉺���ڑ����i�x�������j�A���̑��i�t�F�[���Z�[�t�i�����h�~�V�X�e���j�ƐL�k���u�j��5�ɕς���Ă��܂��B

���莖�ۂ̗L���ƌ��S���̐f�f�Ɋւ��鏊���@�i�ύX�j

| �Y������ | ���莖�ۂ̗L���i�L�������͖��j | ���S���� �f�f�� �敪�� �O�� |

���L���� �i��O�Ҕ�Q�� �\���ɑ��� ���}�[�u�� ���{�̗L�����j | ||||||

| ��J �i�|�����A RC�����j |

���Q | �A���J�� ���ޔ��� |

�h�H�@�\ �̒ቺ |

���x | ���̑� | ||||

| �㕔�\�� | �L | �L | �� | �� | |||||

| �����\�� | �L | �� | �� | �� | |||||

| �㉺���ڑ��� | �� | �L | �� | �L | |||||

| ���̑��i�t�F�[���Z�[�t�j | |||||||||

| ���̑��i�L�k���u�j | |||||||||

�@��J�≖�Q�ȂǁA����̒���_���܂łɋ}���ȏ�Ԃ̕ω���������\��������u���莖�ہv�́A���̗L�����L�ڂ��܂��B

�@���莖�ۂ��Ȃ��Ƃ��͓_�����_�ł̋��̏����ƂɌ��S���̐f�f�̋敪���s���܂��B

�@�u�����v���Ɂu���S���̐f�f�̋敪�v�̌���ɑ傫���ւ��Z�p�I�������L�ڂ��܂��B

| ���� | �@�㕔�\���ɂ��āA���ʼn��ʂɏ��łЂт���R���E�V���ΊD���������i�����j�B�@���ŃR���N���[�g�f�ʓ����łЂъ��ꂪ�L�����Ă���A�ђʂ��Ă���ƍl�����邱�Ƃ���A���łɔ�J�̍ŏI�i�K�ł���ƍl�������i����j�B�@�ȏ���A��^�Ԃ̒ʍs�̉e���ɂ��˔��I�ɔ��������ɔ��W����\���������A���ɉd�ڎx������@�\���啝�ɒቺ���Ă���\�����������Ƃ�����i�����j�A�ł��邾���������i�ؔ����j���őS�̂̑ωח͂̉��i�[�u�̖ړI�j���s���ׂ��ł����i���j�j�B �@�����\���Ə㉺���ڑ����̏����͏ȗ� |

| ���� | �y�㕔�\���z �E�����̏�Ԃɂ���Ă͊��ɓ��ݔ����̌��O�����邱�ƁA�����Ȃ�i�s���A��������\�����������Ƃ���́A�ł��邾����������s���K�v������ƍl������B �E���ŃR���N���[�g�̗́A�包�ւ̐��̋������Ƃ��Ȃ��Ă���ƍl�����A���̓_���l��������Ƃ���K�v������B �E���ł̏C�U���s���Ƃ��ɁA�����āA�������̏�Ԃɑ��Ē������A�ωח͂̕]����A�핢�̂�蒼���Ȃǂ̌���������̂��悢�B �@�����\���Ə㉺���ڑ����̏����͏ȗ� |

�p�~�l����

| ���ޖ� | ����敪 �i�T�`�W�j |

�Ϗ�̎�� �i�U�ȏ�̏ꍇ �ɋL�ځj |

���l �i�ʐ^�ԍ��A �ʒu���������� �悤�ɋL�ځj |

|

| �㕔�\�� | �包 | �U | ���H | �ʐ^1�A�包02 |

| ���� | �U | ���H | �ʐ^1�A����02 | |

| ���� | �V | �Ђт�� | �ʐ^2�A����02 | |

| �����\�� | �T | �_ | �_ | |

| �x���� | �T | �_ | �_ | |

| ���̑� | �_ | �_ | �_ | |

�@�㕔�\���i�包�A�����j �y����敪�F �U �z�@�ʐ^1

�包02�A����02

�@�����O�̓��H������_���v�̂ł́A�l���ɕ��ޖ��̕Ϗ�̏��₻�̏ʐ^���c�����ƂƂ���Ă��܂����B�@�ߘa6�N�����̓��H������_���v�̂ł́A���̗l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�l���쐬��̗��ӓ_�@�i���T�C�g�̌��O�j

�@���l���́u�Ϗ�̎�ށv�Ɓu�ʐ^�v���Ɩ��Ɋ��p���Ă����Ǘ��҂͑����Ǝv���܂��B

�@�����̏��������������p�������ꍇ�A�u�l��3 �����v�Ɓu�l��2 �ʐ^�v�Ɋ��p�����������L�ڂ����邩�A�@��_���̐��ʂɒlj����ċ��l���̐��ʂ����߂�K�v������܂��B

�@�_�����鋴���̍\���`����@�\�ɏڂ����Ȃ��Ƃ��A�v�̂̉����O�́A�܂Ƃ߂��l���������ĊW�@�ւ���A�h�o�C�X��Ⴄ���Ƃ������������Ǝv���܂��B

�@�V�l���ł́A�l�����܂Ƃ߂�i�K�ň��̋Z�p�I���f���K�v�ł��B

�@�ϑ��œ_�����s���ꍇ�ɁA����҂ƈϑ��҂̗���̈Ⴂ���e�����邱�Ƃ����蓾�܂��B

�@�l��1�́u�����āv������ہA����҂͖������肪�������Ƃ��Ɍ����Ƃ��Ă����ƌ����Ȃ��悤�A�����\���̒Ⴂ���Ƃ��w�E���邱�Ƃ�����܂��B�@�ϑ��҂͌���ꂽ�\�Z�l���̂Ȃ��ŁA�����\���̍������ƂɌ����đΉ������闧��ł��B

�@B��C�̕]���������l��1����o���ꂽ�Ƃ��́A�o���̍l���������肠�킹�Ȃ��ƁA�Ή����K�v�ȋ����̏���v���Ă��܂��܂��B

����_���v�̓�

- ���H������_���v���i�ߘa6�N3�� ���y��ʏȓ��H�ǁj

- ���f����������_���v���i�ߘa6�N3�� ���y��ʏȓ��H�ǁj

- ���H�̘V�������i�Q�l������l���A�ώZ�����Ȃǂ��f�ڂ���Ă��܂��j

- ����_���i�@��_���j�ɂ����i���H�� �����E�Z�p�ہj

- ���������T���C�ɑ���Z�p�x���i���y�Z�p���������������j

���y��ʏȂ̒���_��

�@���H�Ǘ��҂́A�@��̗v�������Ǝ��̒���_���v�̂��쐬���Ē���_�����s�Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�@���y��ʏȓ����Ǘ����铹�H�̓_���v�̂́u���y��ʏȓ��H�Ǎ����E�h�Љہv���ł�����Ă���A�e���H�Ǘ��҂͕K�v�ɉ����ĎQ�l�ɂł�����̂Ƃ���Ă��܂��B

�@���y��ʏȂ̗v�̂́A���������C�U�v����������邽�߂ɕK�v�Ȋ�b�I�Ȏ������擾���邱�Ƃ��ړI�Ƃ��āA�ו����ꂽ���ʁE���ދ敪���ɁA�����̏�c�����A�ێ��Ǘ��Ɩ��̗���܂�����敪�ɔ��肵�������ŁA���S���̕]�����s�����ƂƂ��Ă��܂��B

�@�܂��A�����_�������p�J�n��2�N�ȓ��ɍs�����ƂƂ��Ă��܂��B�@�������ׂ̑�����2�N���x�Ō���邱�Ƃ���A�����_���̌��ʂƔ�r���邱�ƂŁA���̌�̌o�N�̔c�����e�ՂƂȂ�܂��B

�@���y�Z�p������������������͒���_���Ɋւ���e�L�X�g���o����Ă��܂��B�@�_���̎Q�l�ƂȂ铹�H���̑������Ⴊ�A���H�ǂ⍑�y�Z�p������������������o����Ă��܂��B�@���{���H�����A�u���H����C�E�⋭����W�i2012�N�Łj�v���o�ł���Ă��܂��B

���y��ʏȓ����Ǘ����铹�H�̓_���v��

- ���H�̘V�������i���Ǘ��̒���_���v�̂�L�^�l���A�Q�l�����Ȃǂ��f�ڂ���Ă��܂��j

- ��������_���v���i�ߘa6�N7���A���y��ʏȍ����E�h�Љہj

- ����������_���v���i�ߘa6�N9���A���y��ʏȍ����E�h�Љہj

���C�e�L�X�g

- ���H�\�����Ǘ������Ҍ��C�i���������h�j�i���H���̒���_���Ɋւ���e�L�X�g�A���y�Z�p���������������j

- ���H�\�����Ǘ������Ҍ��C�i���������h�j�i���H���̒���_���Ɋւ���e�L�X�g�i����2�j2025�N�ŁA���y�Z�p���������������j

- ���������T���C�ɑ���Z�p�x���i���y�Z�p���������������j

���H���̏d�呹�� �|�ŋ߂̎���| ����21�N3��

- �|���i�㕔�\���j�̑�������

- �R���N���[�g���i�㕔�\���j�̑�������

- �����\���̑�������

- ���ł̑�������

- ���̑��̑�������

�Q�l����

- ���H���̒���_���Ɋւ���Q�l�����i2013�N�Łj�\������������ʐ^�W�\�i���y�Z�p���������������j

- �ێ��Ǘ��W�i�_���E�����j�֘A�}���i�y�،����� �\���������e�i���X�����Z���^�[�iCAESAR�j�j

- �v�A�{�H�A�ێ��Ǘ��ɂ������ĎQ�l�ɂȂ�m���i���y�Z�p���������������j

�����̂̒���_��

�@�@��̒���_�����s�����Ƃ͎����̂̋`���ł����A����_���łǂ̂悤�ȃf�[�^���W�߁A�ǂ����p���Ă������́A���ꂼ��̎����̂Ō��߂���ł��B�@�����̂ɂ���ẮA�Ǝ��ɒ���_���v�́i�_���}�j���A���j���߂Ă���Ƃ��������܂��B

�@�����̂����\���Ă���_���v�̂̂Ȃ��ɂ́A���y��ʏȂ̓_���v�̂ɏ������Ă�����̂�A���y��ʏȂ̓_���v�̂̈ꕔ���ȗ����������̂��������A�Ⴆ�A����15�������Ȃǂ̏��K�͂ȋ�����{�b�N�X�J���o�[�g�Ȃǂ͖@��̓_���v�̂ɏ������_���Ƃ��Ă��鎩���̂�����܂��B�@�܂��A�Ǝ��ɁA���̓_���v�̂��߂Ă������������܂��B

- �啪����������_���v�� �t�^-10���_���v�̈ĂƓ_�����ʂ̎����i�ߘa7�N7���A�啪���y�،��z�����H�ۑS���j

- ���K�͒����̓_���Ɋւ���Ǘ��҂̂��߂̎Q�l����(��)�i����28�N3���A�l���n�������� ���H���A���y�Z�p�������������� �����������j�j

�����ُ̈펞�_���E����_��

�@�����̑������Ⴊ�����w���Q�x�A�w�A���J�����ޔ����x�ƁA��J�̂����w�|�����r���p���x�ɂ��ẮA����_���Ƃ͕ʂɁA���ꂼ��̎��ۂɓ�����������_���̂��߂̓_���v�̂���߂��Ă��܂��B�@�܂��A�ߋ��ɍs��ꂽ�ُ펞�_�����̗v�̂��A���l�̎��ۂ��N�����Ƃ��Ɏg�����Ƃ��ł��܂��B

�@���T�C�g�ł́A�w���Q�x��w�A���J�����ޔ����x�̓_�����ɂ��ẮA�wRC���ARC���ނ̑��������x�̃y�[�W�ŁA�w�|�����r���p���x�̓_�����ɂ��ẮA�w�|���A�|���ނ̕�C�⋭�x�̃y�[�W�ŏЉ�Ă��܂��B

�����ɂ������O�Ҕ�Q�\�h�[�u

�@�R���N���[�g���ނ̈ꕔ�̗����ɂ���O�Ҕ�Q�̉\���̂��鑹���̓_���ƁA�������ꂽ�����ɑ��鉞�}�[�u�i�@�����Ƃ���Ɓj�ɂ��āA�w�����ɂ������O�Ҕ�Q�\�h�[�u�v�́i�āj�i����28�N12���A���y��ʏȍ����E�h�ЉہA�l���Z�p�������j�x������܂��B

��O�Ҕ�Q��\�h���邽�߂̋����_���̑Ώ۔͈̗͂�

�}�\�o�T�l�����ɂ������O�Ҕ�Q�\�h�[�u�v��(��)

https://www.pwri.go.jp/caesar/manual/pdf/201703.daisansya-youryou.pdf

�@����25�N�̓��H�X�g�b�N�̑��_���ł́A���H���p�ҋy�ё�O�҂̔�Q��h�~����ϓ_����A�����{�̕��ދy�ы��������{�݂̑�����Ԃ�c�����邽�߂̓_�����s�Ȃ��A�w���_�����{�v�́i�āj�y�����ҁz�i����25�N2���A���y��ʏȓ��H�ǁA���H�X�g�b�N�̑��_���j�x���p�����܂����B�@���̗v�̂ł́A���}�[�u�Ƃ��āu�R���N���[�g���ނ̂������n���}�[�ł��������Ƃ��v�u�i�b�g�̂��݂̍Ē��ߕt���v�u�����\���̂��镔�i���̓P���v���Ꭶ����Ă��܂��B

�@�Ȃ��A�_���̌��ʂ��W�i�ً}�[�u�i�K�j�ƂȂ����ꍇ�̑[�u�ɂ��ẮA�w�����̈ێ��Ǘ� �� �_���E�f�f���ʂɊ�Â��[�u�x�̍��ڂŏЉ�Ă��܂��B

- ���_�����{�v�́i�āj�y�����ҁz�i����25�N2���A���y��ʏȓ��H�ǁj

- ���_�����{�v�́i�āj�y�����ҁz�Q�l�����i����25�N2���A���y��ʏȓ��H�ǁj

- ���_�����{�v�́i�āj�y���f�������ҁz�i����25�N2���A���y��ʏȓ��H�ǁj

- ���_�����{�v�́i�āj�y���f�������ҁz�Q�l�����i����25�N2���A���y��ʏȓ��H�ǁA���H�X�g�b�N�̑��_���j

�����̔c���Ƒ�敪�̔���

�@�����̑����̔c���Ƒ�敪�̔���ɂ́A���y��ʏȂ��Ǘ����铹�H���̓_���ɗp������w��������_���v���i�ߘa6�N7���A���y��ʏȍ����E�h�Љ��j�x���Q�l�ɂȂ�܂��B�@�v�̂Ɏ�����Ă��锻��̋敪�́A���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

| ����敪 | ����̓��e��� |

|---|---|

| E1�AE2 | �ً}�Ή����K�v �i�����̊댯��A�R���N���[�g��̗����ɂ���O�҂ɔ�Q��^����\���������ꍇ�Ȃǁj |

| S1�AS2 | ��C�̕K�v���f���邽�߂ɏڍג������ǐՒ������K�v �i�A���J�����ޔ����̋^���⊣�����k�ɂ��Ђт��̐i�W�����ɂ߂�K�v������ꍇ�Ȃǁj |

| M | �ێ��H���őΉ��\�i�x����r���{�݂̓y���l��Ȃǁj |

| C1�AC2 | ���̒���_���܂łɕ�C���K�v |

| B | ��C���s���K�v�����邪�A���̒���_���܂łɍ\�����̈��S�������������Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ� |

| A | �������F�߂��Ȃ����A�������y���ŕ�C���s���K�v���Ȃ� |

�����_���̐ώZ

�@���y��ʏȂ����H������_���Ɩ��ώZ�����i�b��Łj�i�ߘa5�N3���j�����\���Ă��܂��B

�_���̎��@�ނ�@�B

�@�����̓_���́A��ʋK�����s�v�ŗe�ՂɃA�N�Z�X�ł��鋴������A��ʊǗ��ҁA�S�����ƎҁA�͐�Ǘ��A�`�p�Ǘ��҂ȂǂƋ��c���Ȃ��Ɠ_���ł��Ȃ������܂ő���ɂ킽��̂ŁA�K�v�Ȏ��@�ނ�@�B���قȂ��Ă��܂��B�@�ߐږڎ������邽�߂̒�q�Ȃǂ�A���ނ����邽�߂̑|���ɗp���郏�C���u���V�ȂǁA����̏ɂ��킹�Ď��@�ނ�p�ӂ��Ȃ���Ȃ�܂��A���Ƃ��Ď������̃��X�g�������܂��B

| �����i���ߓ��j | ��ƒ��A�w�����b�g�A���S�сA���S�`���b�L�A���S���C�A���S�C�A�����d���A�����A��Ɨp�v��܁A�h�o�}�X�N�A�ی�S�[�O�� |

| �����i�_���A�����@��ށj | �M�L��i�쒠�A�{�[���y���A�`���[�N�A�ŔȂǁj�A�_�������Ȃǂ̗l����}�ʗށA�n�}�A���A�o�ዾ�A�B�e�@��A�X�P�[���i�|�����ځA�R���x�b�N�X�A�m�M�X�A�N���b�N�X�P�[���j�A�����v�i�ȈՃ��[�U�[������Ȃǁj�A�����U��i�X�Όv�E�����V�j�A�����A���ڃ|�[���A�X�^�b�t�A�_���n���}�[�A�ʼn��_�i�Őf�_�j |

| �����i�H��ށj | �J�b�^�[�A�����A�X�N���[�p�A���C���u���V�A�r�j�[���e�[�v�A�}�[�L���O�X�v���[�A�h�K�X�v���[�A�g�уm�R�M���A�����i������p��j |

| ���S�� | ��ʋK���p���@�ށi��ԔA�p�g�����v�A�_�Ŗ_�A���o�[�R�[���Ȃǁj�A��q�i���q�j�A�r���A���[�v |

| ���̑��̎��@�� | �\���o�b�e���[�A�\�����f�B�A�ށA�[�d��A�d���P�[�u���A�g�ѓd�b�A���W�I�A�~�}�i�i�J�n�p�A��тȂǁj�A�_�f�Z�x�v�i�_���ƂȂ鋰�ꂪ�z�肳���ӏ��ł̒������\�z�����ꍇ�j�A�����v�i������Ƃ̏ꍇ�j�A�M���Ǒ�L�b�g |

| ���̑��̔��i | �e�B�b�V���i���ۃV�[�g�E�E�G�b�g�e�B�b�V���j�A�J��A���C�t�W���P�b�g�i�D���ւ̏�D���z�肳���ꍇ�Ȃǁj�A�\���R���A�y�X�܁i���|���̃S�~���W�Ȃǂɗ��p�ł���j |

�����_����

�ʐ^�o�T�lWikipedia�i�L�i���k�삳��j�i�����N��j

������Ǝԁi���t�g�ԁj

�ʐ^�o�T�l����͐썑��������HP

http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/office/press/press_h28/press_20161102.html

�_���̌���

�T �\�����̋@�\�Ɏx�Ⴊ�����Ă��Ȃ����

�U �\�����̋@�\�Ɏx�Ⴊ�����Ă��Ȃ����A�\�h�ۑS�̊ϓ_����[�u���u���邱�Ƃ��]�܂������

�V �\�����̋@�\�Ɏx�Ⴊ������\��������A�����ɑ[�u���u���ׂ����

�W �\�����̋@�\�Ɏx�Ⴊ�����Ă���A���͐�����\���������������A�ً}�ɑ[�u���u���ׂ����

�����̔���敪���̎{�ݐ��Ɗ���

�}�\�o�T�l���H�����e�i���X�N��i�T�v�j

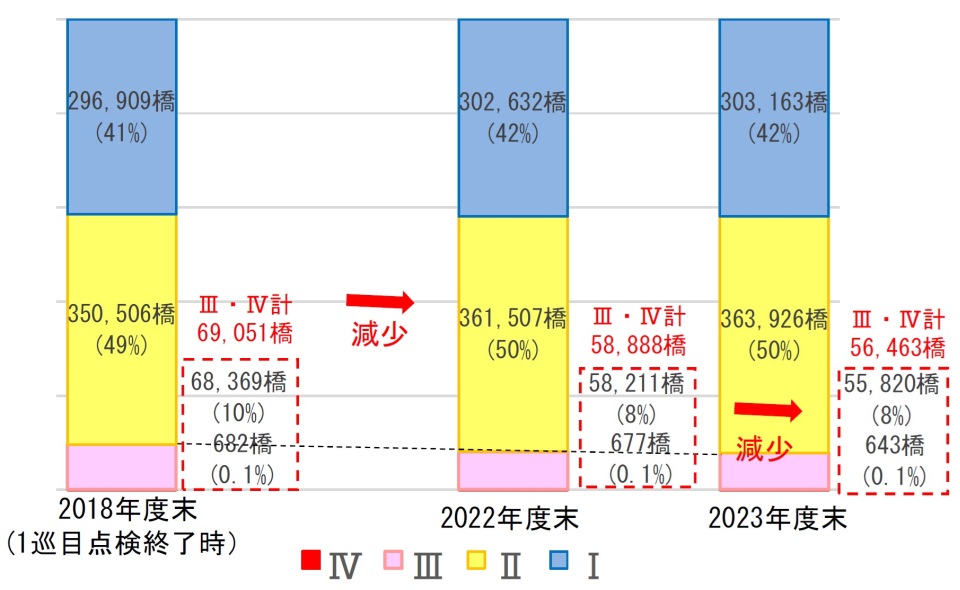

�@�_���̌��ʂ́A���y��ʏȂ��w���H�����e�i���X�N���x�Ƃ��Č��\���Ă��܂��B�@����ɂ��ƁA2���ڂ̓_���͊T��100%�ƂȂ��Ă��܂��B

�@����܂ł̓_���̐f�f���ʂ�����ƁA0.1�����W�i�ً}�[�u�i�K�j�A8�����V�i�����[�u�i�K�j�ƂȂ��Ă��܂��B